2017年1月、2月、3月分の日記です。

2017年1月17日 火曜日

写真は、うちの待合室に置いてある絵童話「りょうかんさま」です。国際版なので英訳が付いています。

版元は新潟市古町にある考古堂で、ここは医学書専門の書店なんですが、新潟県の風土や文化人を扱った本の出版も手掛けています。

この絵本は良寛禅師の有名なエピソードをやさしく語っており、私はこころが弱った時に必ず開きます。

絵本なんて子供のものと思っている人もいるかも知れませんが、最後のページを閉じる頃には、心が洗われて涙になって流れることもあるくらい、胸に深く響く力が絵本にはあります。

書店で絵本のコーナーをながめていると、自分のためだけでなく、この語りならあの人に贈りたいと思う作品もあったりします。

おとなも絵本、おとなだからこそ絵本。どうでしょうか。

版元は新潟市古町にある考古堂で、ここは医学書専門の書店なんですが、新潟県の風土や文化人を扱った本の出版も手掛けています。

この絵本は良寛禅師の有名なエピソードをやさしく語っており、私はこころが弱った時に必ず開きます。

絵本なんて子供のものと思っている人もいるかも知れませんが、最後のページを閉じる頃には、心が洗われて涙になって流れることもあるくらい、胸に深く響く力が絵本にはあります。

書店で絵本のコーナーをながめていると、自分のためだけでなく、この語りならあの人に贈りたいと思う作品もあったりします。

おとなも絵本、おとなだからこそ絵本。どうでしょうか。

2017年1月24日 火曜日

2014年9月に放送されたNHKスペシャル「立花隆 思索ドキュメント 臨死体験 死ぬとき心はどうなるのか」の中で、意識とは何か、記憶とは何かという立花さんの問いに、第一線の科学者が現在有力とされている仮説を説明していました。興味深かったのはノーベル賞受賞者の利根川進さんがマウスに偽の記憶を持たせることに成功したことを示す実験で、番組ではヒトでも偽の記憶を持たせることが可能なことを示した実験も紹介していました。

さて、今回紹介する中村文則さんの小説「私の消滅」は人から人へ悪意が伝播していく不気味さに、前出のような脳機能学の知見が結びついたミステリー作品です。

不幸な家庭環境で育った精神科医が、何度も自殺を図るほどの悲惨な過去を抱えた女性患者に好意を寄せるところから始まる、深い悲しみに染まったいくつもの人生が織りなす物語。

物語とは直接の関係性はないものの、1989年に発生した連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤に対して、子供時代の宮崎にいじめを行った者たちの悪意が、彼の犯行に繋がっているかもしれないという著者独自の分析を主人公に語らせることで、ノンフィクションの要素を折り込んだ物語はリアリティが増して私好みの作品でした。

悪意の連鎖というと、今、アメリカ大統領のドナルドトランプさんのTwitterでの発言が話題になっていますが、インターネットで拡散する悪意は想像以上に実社会に影響を与えているのかも知れないと思うと怖くなります。

さて、今回紹介する中村文則さんの小説「私の消滅」は人から人へ悪意が伝播していく不気味さに、前出のような脳機能学の知見が結びついたミステリー作品です。

不幸な家庭環境で育った精神科医が、何度も自殺を図るほどの悲惨な過去を抱えた女性患者に好意を寄せるところから始まる、深い悲しみに染まったいくつもの人生が織りなす物語。

物語とは直接の関係性はないものの、1989年に発生した連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤に対して、子供時代の宮崎にいじめを行った者たちの悪意が、彼の犯行に繋がっているかもしれないという著者独自の分析を主人公に語らせることで、ノンフィクションの要素を折り込んだ物語はリアリティが増して私好みの作品でした。

悪意の連鎖というと、今、アメリカ大統領のドナルドトランプさんのTwitterでの発言が話題になっていますが、インターネットで拡散する悪意は想像以上に実社会に影響を与えているのかも知れないと思うと怖くなります。

2017年1月27日 金曜日

知己の医師に依頼され、新潟大学医学部4年生の生命倫理の講義に参加しました。私の役回りは例年通り、スモールグループのセッションに参加するというものです。

医療業界では、90年代後半頃から医師と患者のコミニュケーションの必要性が盛んに論じられるようになりました。この背景には、第一に医師と患者の力学が変化してきたこと、第二に疾病構造の変化と延命治療に関する意思決定など、医療技術の進歩により新たな倫理的要素を加味すべき問題が現実のものとなったこと、第三にEBM(科学的根拠のある医療)のような医学情報のマネジメントが医師側で発達してきたことなどが考えられます。

こういった社会状況の変化から、医師には医学的対応だけでなく、人間的な対応もこれまで以上に求められるようになってきたことから、今回のような講義が医学部のカリキュラムに組み込まれるようになったのだと思います。

今回の講義は18組のスモールグループに分かれ、それぞれ講師より与えられたテーマで討論し発表、全体討論のあと講師による総括という進行で、午後1時から5時までの長丁場でした。

私のグループに与えられたテーマは全てのテーマの根幹といっていい「患者とのコミニュケーション」で、医師も患者もお互いに善意でありながら、なぜかスレ違い、コミニュケーション不全となり、その結果として「ドクハラ」や「モンスターペイシェント」につながっているのではないかという私の仮説のもと、そもそも何故スレ違うのかを考えることからスタートしました。

医師にとっての「時間」や、医師といわゆるサービス業の違い、医師にとっての正しいことと間違ったこと、医師に医学的なこと以外は質問しないほうがいいのかなど、いろいろな側面から活発な議論が交わされ、まとめとしては、

・患者さんと話せる時間が短すぎる。

・患者さんの世界と、医師の世界のギャップを医師が意識しないこと。

ということになりました。

黙って聞いている人がひとりもいない、全員がそれぞれ意見を出し合って、活発な討論となったことがなによりでした。

・・・。

週末の夕暮れ、真冬の新潟は風も冷たく、駅前のドトールでコーヒーを一杯だけ飲んで帰りました。

医療業界では、90年代後半頃から医師と患者のコミニュケーションの必要性が盛んに論じられるようになりました。この背景には、第一に医師と患者の力学が変化してきたこと、第二に疾病構造の変化と延命治療に関する意思決定など、医療技術の進歩により新たな倫理的要素を加味すべき問題が現実のものとなったこと、第三にEBM(科学的根拠のある医療)のような医学情報のマネジメントが医師側で発達してきたことなどが考えられます。

こういった社会状況の変化から、医師には医学的対応だけでなく、人間的な対応もこれまで以上に求められるようになってきたことから、今回のような講義が医学部のカリキュラムに組み込まれるようになったのだと思います。

今回の講義は18組のスモールグループに分かれ、それぞれ講師より与えられたテーマで討論し発表、全体討論のあと講師による総括という進行で、午後1時から5時までの長丁場でした。

私のグループに与えられたテーマは全てのテーマの根幹といっていい「患者とのコミニュケーション」で、医師も患者もお互いに善意でありながら、なぜかスレ違い、コミニュケーション不全となり、その結果として「ドクハラ」や「モンスターペイシェント」につながっているのではないかという私の仮説のもと、そもそも何故スレ違うのかを考えることからスタートしました。

医師にとっての「時間」や、医師といわゆるサービス業の違い、医師にとっての正しいことと間違ったこと、医師に医学的なこと以外は質問しないほうがいいのかなど、いろいろな側面から活発な議論が交わされ、まとめとしては、

・患者さんと話せる時間が短すぎる。

・患者さんの世界と、医師の世界のギャップを医師が意識しないこと。

ということになりました。

黙って聞いている人がひとりもいない、全員がそれぞれ意見を出し合って、活発な討論となったことがなによりでした。

・・・。

週末の夕暮れ、真冬の新潟は風も冷たく、駅前のドトールでコーヒーを一杯だけ飲んで帰りました。

2017年1月29日 日曜日

遊川和彦監督作品「恋妻家宮本」を観ました。原作は重松清の小説「ファミレス」です。

大学時代にデキ婚し、一人息子が独立して初めて二人きりの生活を送ることになった夫婦が、どのように向き合っていくのかをコミカルに、ハートフルに描いたコメディ作品です。

熟年離婚とか卒婚という言葉を週刊誌の表紙でチラホラ見るようになって随分経ちますが、結婚とは何か、夫婦とはどういうものなのか、なぜ、私たちは愛する人とすれ違ってしまうのかを問いかけてくる作品でした。

印象に残る二つのセリフがありました。

一つは、「あなた、自分が優しいと思ってるでしょ」妻役の天海祐希が夫に投げかけた言葉。胸にグサッときました。自分が想う相手に対する優しさは、相手が本当に望んでいることではないかも知れない。なんでそれを意識できないのか。

もう一つは、夫で中学教師役の阿部寛が生徒の祖母に向けた「正しいことより、優しいことが大事ではないでしょうか」というセリフ。少し立ち止まって目の前の相手を思いやることの大切さが伝わってきました。

バレンタインデーも近いですが、ぜひ、パートナーと一緒に観て下さい。とても幸せな気分になれる作品です。

大学時代にデキ婚し、一人息子が独立して初めて二人きりの生活を送ることになった夫婦が、どのように向き合っていくのかをコミカルに、ハートフルに描いたコメディ作品です。

熟年離婚とか卒婚という言葉を週刊誌の表紙でチラホラ見るようになって随分経ちますが、結婚とは何か、夫婦とはどういうものなのか、なぜ、私たちは愛する人とすれ違ってしまうのかを問いかけてくる作品でした。

印象に残る二つのセリフがありました。

一つは、「あなた、自分が優しいと思ってるでしょ」妻役の天海祐希が夫に投げかけた言葉。胸にグサッときました。自分が想う相手に対する優しさは、相手が本当に望んでいることではないかも知れない。なんでそれを意識できないのか。

もう一つは、夫で中学教師役の阿部寛が生徒の祖母に向けた「正しいことより、優しいことが大事ではないでしょうか」というセリフ。少し立ち止まって目の前の相手を思いやることの大切さが伝わってきました。

バレンタインデーも近いですが、ぜひ、パートナーと一緒に観て下さい。とても幸せな気分になれる作品です。

2017年2月5日 日曜日

先日、NHKの再放送で「加藤周一、その青春と戦争」を見ました。

加藤さんのことは、戦後日本を代表する評論家であること、大江健三郎さんなど護憲派の知識人が立ちあげた「9条の会」の設立メンバーであることくらいしか知りませんでした。

日本が日中戦争から太平洋戦争へと向かう中、東大の医学生として過ごした加藤さんが残した8冊の「青春ノート」。番組は立命館大学の学生たちがこれを読み解き、今の時代を考えるという内容でした。

知識人が雪崩をうつように戦争に協力していく姿を批判するものの、時代の大きな流れに逆らえない自分をもどかしく思う、「戦争は理性をカイメツせしめるだろう」という若き加藤さんの言葉が心に残りました。

知識人の役割はどんな時代であろうと、理性を守ることにあるはずで、それができていれば、あの戦争の悲劇は回避できたのかも知れません。しかし、そうはならなかった。ではその時、市井の人は何を思い、何を感じていたのか。

現在公開中の映画、片渕須直監督作品「この世界の片隅に」は戦争を伝える作品ではなく、戦争のある日常を伝える作品です。物語の中心は、すずさんという女性の日々の暮らし。一見、穏やかに感じられる暮らしに、平然と悲劇が入り込んでくる戦争。その中で彼女は何を思い、何を感じたのか、実にせん細に描かれています。

作家のいとうせいこうさんは、日本アニメを代表する作品ではない、日本映画を代表する作品だと評しましたが、全く同感です。

エンドロールも終わって、最後の最後、すずさんからセリフのないメッセージがありました。涙があふれました。

今も世界の片隅のどこかで、理不尽な暴力で傷ついている人がいることを忘れてはいけないと思いました。

みなさん、ぜひ、劇場まですずさんに会いに行って下さい。間違いなく会えてよかったと思えるはずです。

加藤さんのことは、戦後日本を代表する評論家であること、大江健三郎さんなど護憲派の知識人が立ちあげた「9条の会」の設立メンバーであることくらいしか知りませんでした。

日本が日中戦争から太平洋戦争へと向かう中、東大の医学生として過ごした加藤さんが残した8冊の「青春ノート」。番組は立命館大学の学生たちがこれを読み解き、今の時代を考えるという内容でした。

知識人が雪崩をうつように戦争に協力していく姿を批判するものの、時代の大きな流れに逆らえない自分をもどかしく思う、「戦争は理性をカイメツせしめるだろう」という若き加藤さんの言葉が心に残りました。

知識人の役割はどんな時代であろうと、理性を守ることにあるはずで、それができていれば、あの戦争の悲劇は回避できたのかも知れません。しかし、そうはならなかった。ではその時、市井の人は何を思い、何を感じていたのか。

現在公開中の映画、片渕須直監督作品「この世界の片隅に」は戦争を伝える作品ではなく、戦争のある日常を伝える作品です。物語の中心は、すずさんという女性の日々の暮らし。一見、穏やかに感じられる暮らしに、平然と悲劇が入り込んでくる戦争。その中で彼女は何を思い、何を感じたのか、実にせん細に描かれています。

作家のいとうせいこうさんは、日本アニメを代表する作品ではない、日本映画を代表する作品だと評しましたが、全く同感です。

エンドロールも終わって、最後の最後、すずさんからセリフのないメッセージがありました。涙があふれました。

今も世界の片隅のどこかで、理不尽な暴力で傷ついている人がいることを忘れてはいけないと思いました。

みなさん、ぜひ、劇場まですずさんに会いに行って下さい。間違いなく会えてよかったと思えるはずです。

2017年2月8日 水曜日

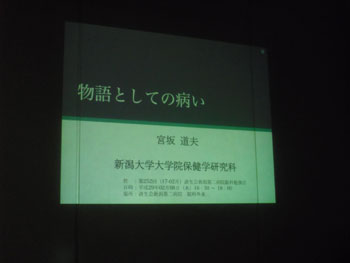

済生会新潟第二病院の定例勉強会に出席しました。今回の講師は新潟大学医学部教授の宮坂道夫先生で、テーマは「物語としての病」。

おおよそ2000年以降、日本の医療はEBM(科学的根拠のある医療)を基本的な考え方として提供されるようになり、これが医療の質の向上に役立っていることは間違いありません。しかし、EBMによる医療の標準化によって、集団としての患者の利益が個人としての患者の利益と常にイコールであるかのような誤解も生まれ、医療者と患者の関係性という点では必ずしも良くなったとは言えません。そこで、EBMを補完する考え方として、患者の物語りと対話に基づく医療(NBM)が提唱されるようになりました。

今回の講義はNBMとは何かという基礎的なことから、実際の臨床に生かしている事例まで幅広く解説していただきました。

NBMの実践例として、高齢者福祉施設で利用者さんから、これまでの人生でどんなことがあったのかを聞き取り「人生紙芝居」を作って上演すると、その主人公の利用者さんは様態が安定するし、似たような経験をしてきた他の利用者さんの共感も呼んで、とてもよい効果を与えるというお話でした。

これは利用者さんの人生を全面的に肯定することであり、その上に信頼関係が築けたということだと思います。

このような関係性を医療者と患者の間でも築ければ理想的なのでしょうが、一人一人が複雑な歴史を抱えて生きている多くの患者について医療者が個別に理解するのは現実的に無理です。では医療にNBMを生かすにはどうしたらいいか、この辺りのことを宮坂先生に質問してみたところ、医療者は「無知のアプローチ」を意識してみてはどうかという回答でした。「無知のアプローチ」とは簡単に言えば「患者さんに教えていただく」という姿勢です。

1月に新潟大学医学部の講義で「患者とのコミニュケーション」とうテーマで学生と討論した際に女子学生の一人から、自分達が持つ「医師の倫理」の正しさは一般社会でも正しいとは限らない、このことに内省的であることが必要ではないかという意見がありました。

極端にいえば、私たちは医師に出会った瞬間に患者になり、患者としての物語を背負うことになります。「あなたは小細胞がんだから治療が必要です。」といわれた時から人生が一変します。医師にとっては日常かつ当たり前の行為が目の前の人の世界に影響を与えてしまうのです。でも、これは医師という職業の性質上避けられないでしょう。ならば、女子学生が指摘したように医師である自分の言葉が他者にどんな影響を与えるかについて、常に気付こうとする姿勢が必要ではないか。 「医療(医学)のルールではこうだけど、でも、人生いろいろだよね」という意識で、健康問題について患者と一緒に悩むこと、それが無知のアプローチではないかと思います。

おおよそ2000年以降、日本の医療はEBM(科学的根拠のある医療)を基本的な考え方として提供されるようになり、これが医療の質の向上に役立っていることは間違いありません。しかし、EBMによる医療の標準化によって、集団としての患者の利益が個人としての患者の利益と常にイコールであるかのような誤解も生まれ、医療者と患者の関係性という点では必ずしも良くなったとは言えません。そこで、EBMを補完する考え方として、患者の物語りと対話に基づく医療(NBM)が提唱されるようになりました。

今回の講義はNBMとは何かという基礎的なことから、実際の臨床に生かしている事例まで幅広く解説していただきました。

NBMの実践例として、高齢者福祉施設で利用者さんから、これまでの人生でどんなことがあったのかを聞き取り「人生紙芝居」を作って上演すると、その主人公の利用者さんは様態が安定するし、似たような経験をしてきた他の利用者さんの共感も呼んで、とてもよい効果を与えるというお話でした。

これは利用者さんの人生を全面的に肯定することであり、その上に信頼関係が築けたということだと思います。

このような関係性を医療者と患者の間でも築ければ理想的なのでしょうが、一人一人が複雑な歴史を抱えて生きている多くの患者について医療者が個別に理解するのは現実的に無理です。では医療にNBMを生かすにはどうしたらいいか、この辺りのことを宮坂先生に質問してみたところ、医療者は「無知のアプローチ」を意識してみてはどうかという回答でした。「無知のアプローチ」とは簡単に言えば「患者さんに教えていただく」という姿勢です。

1月に新潟大学医学部の講義で「患者とのコミニュケーション」とうテーマで学生と討論した際に女子学生の一人から、自分達が持つ「医師の倫理」の正しさは一般社会でも正しいとは限らない、このことに内省的であることが必要ではないかという意見がありました。

極端にいえば、私たちは医師に出会った瞬間に患者になり、患者としての物語を背負うことになります。「あなたは小細胞がんだから治療が必要です。」といわれた時から人生が一変します。医師にとっては日常かつ当たり前の行為が目の前の人の世界に影響を与えてしまうのです。でも、これは医師という職業の性質上避けられないでしょう。ならば、女子学生が指摘したように医師である自分の言葉が他者にどんな影響を与えるかについて、常に気付こうとする姿勢が必要ではないか。 「医療(医学)のルールではこうだけど、でも、人生いろいろだよね」という意識で、健康問題について患者と一緒に悩むこと、それが無知のアプローチではないかと思います。

2017年2月24日 金曜日

「ヤニ臭き、国語教師の言う時に、愛という語はもっとも哀し」寺山修司の句です。では、愛を語るにもっともふさわしいは誰かと聞かれたら中原中也を選びます。

1月の読書バラエティ番組「100分de名著」は中原中也の詩集でした。

子供の頃、国語の授業で初めて中也に触れた時、教科書にありがちな明るく健康的とは違う、どこか物悲しく寂しい雰囲気に魅かれ、詩というものに関心を持つようになりました。

番組では中也の30年という短い生涯を代表作で追いながら、人にとって詩とは何かを探っていきました。

中也は、小柄で、目がきれいで、早熟の天才で、生き急ぐように破滅的に生きて、早く死んでしまって、生きているときに迷惑をかけた文壇の友人達から死んだ後に「あいつほどの奴はいなかった」と高く評価されるという、芸術のためだけに生きることを許された人というイメージです。

中也は生きることと、詩を紡ぐことが一体であると思えるほど純粋で、そこにまったくブレがありません。中也にとっては詩人とは職業ではなかったのだと思います。

人間は自己愛の動物で、誰よりも自分がかわいいものです。その自己愛を他者への愛にどうやって振り向けていくかということに、大きな悩みが出てくるわけですが、中也の詩は極めて個人的な体験に基づく喪失感や悲しみであるのに、読み手が内に持つ悲しみや寂しさにつながっていく、中也の言葉にはそんな普遍的な力があるように思えます。

1月の読書バラエティ番組「100分de名著」は中原中也の詩集でした。

子供の頃、国語の授業で初めて中也に触れた時、教科書にありがちな明るく健康的とは違う、どこか物悲しく寂しい雰囲気に魅かれ、詩というものに関心を持つようになりました。

番組では中也の30年という短い生涯を代表作で追いながら、人にとって詩とは何かを探っていきました。

中也は、小柄で、目がきれいで、早熟の天才で、生き急ぐように破滅的に生きて、早く死んでしまって、生きているときに迷惑をかけた文壇の友人達から死んだ後に「あいつほどの奴はいなかった」と高く評価されるという、芸術のためだけに生きることを許された人というイメージです。

中也は生きることと、詩を紡ぐことが一体であると思えるほど純粋で、そこにまったくブレがありません。中也にとっては詩人とは職業ではなかったのだと思います。

人間は自己愛の動物で、誰よりも自分がかわいいものです。その自己愛を他者への愛にどうやって振り向けていくかということに、大きな悩みが出てくるわけですが、中也の詩は極めて個人的な体験に基づく喪失感や悲しみであるのに、読み手が内に持つ悲しみや寂しさにつながっていく、中也の言葉にはそんな普遍的な力があるように思えます。

2017年2月27日 月曜日

長岡は昨年に続いて小雪で、お正月にはまったく雪が無く、1月14日から3日間ほどで60cmほど積もりましたが、今はそれすらすっかり消えて屋根にはまったく雪がありません。

写真は年明けに購入した屋根専用のスノーダンプです。昨年12月4日にスノーダンプとスコップを新調していたのですが、今年は雪下ろしを覚悟して、少しでも楽に安全にできるならと奮発しました。

この製品の特徴は素材の軽さはもとより、全体的にコンパクトでグリップが太く滑り止めが付いているので、地上と違い押す動作だけではない、持ち上げや、ひねり、といった動作が必要な雪下ろしには有利な作りになっていると思います。まぁ、幸いなことに使ったことがないわけですから、実際のところは分かりませんが(笑)

写真は年明けに購入した屋根専用のスノーダンプです。昨年12月4日にスノーダンプとスコップを新調していたのですが、今年は雪下ろしを覚悟して、少しでも楽に安全にできるならと奮発しました。

この製品の特徴は素材の軽さはもとより、全体的にコンパクトでグリップが太く滑り止めが付いているので、地上と違い押す動作だけではない、持ち上げや、ひねり、といった動作が必要な雪下ろしには有利な作りになっていると思います。まぁ、幸いなことに使ったことがないわけですから、実際のところは分かりませんが(笑)

2017年3月8日 水曜日

2016年7月、神奈川県相模原市にある知的障害者福祉施設で、入所者19人が殺害された事件では、ナチスの優生学に感化されたとも受け取れる犯人の思想的特異性がクローズアップされましたが、恐ろしかったのはネット上とはいえ、これに理解を示す人も少なくなかったことです。この背景には単に障害者問題というだけでない、現代社会の在り方があると感じました。

この事件で思い出した本があります。横塚晃一著「母よ、殺すな」渡辺淳一著「神々の夕映え」の2冊です。

「母よ、殺すな」は、1970年に起こった母親による障害児殺しが社会問題となり「可哀そうな親を救え」という世論に、障害当事者であった横塚さんが「それでは殺される側の障害者に人権はないのか」と異議を唱えたノンフィクションです。

渡辺さんの「神々の夕映え」は医師であった渡辺さんの初期の作品で、医師である主人公は、治る見込みのない重度障害児の手術中、危険な手術を執拗に求めた母親の中に子供の死を願う気持ちがあったのではないかという疑念が頭から離れず、一瞬手が止まります。敢えてヒューマニズムを排した冷徹な視点で問題を突きつけた小説です。

この2冊に共通する、私たちは他者の生きる価値を決めることなどできるのかという問題は、今では医療の進歩により出生以前、胎児の段階で考えないとならない問題になっています。

3月の済生会新潟第二病院定例勉強会は、講師に新潟大学人文学部教授で哲学者の栗原隆先生を迎えて「私たちは生まれてくる子供に何を望むのか」というタイトルで、生殖医療における倫理を、着床前診断と出生前診断の詳細な解説と問題点を示しながら解説していただきました。

着床前診断とは、体外受精における着床前の受精卵の段階で、染色体や遺伝子に異常がないかどうか検査をすることをいい、主に流産を予防することが目的です。

出生前診断とは、胎児に先天性の病気、奇形、染色体異常がないかどうかを調べる検査の総称ですが、狭い意味では染色体異常による障害の有無を診断することをいい、まず、母親からの血液検査で異常の有無を確率で出し、確定診断は羊水検査で行います。

つまり、着床前診断とは妊娠前、出生前診断とは妊娠後という違いはありますが、人為的に命を選択する行為につながるかも知れないことは共通しています。

出生前診断をめぐっては2012年に新型出生前診断が確立されたこと、同時期にプロゴルファーの東尾理子さんが懐妊し、この検査を受けたことから、メディアでも大きく取り上げられ賛否両論の議論となりました。

2016年に発表された、ある病院グループのデータでは過去3年間に新型出生前診断を受けたのは3万615人。陽性と判定された人547人のうち417人の異常が確定し、94パーセントに当たる394人が人工妊娠中絶を選んだようです。

きっと417人の女性の中にはリミットまで悩み、泣いた人もいたことを思うと本当に切なくなります。どんな言葉をかけたらいいかわかりません。でも、貴女が悩み、泣いたと同じだけ、貴女の子は貴女に深く愛されていた、それは確かなこと。そろそろ自分を許してあげてほしいです。

人は与えられた生をただ生きるのであって、人は他者の生きる価値を決めるなどできるはずがありません。しかし、私たちは命を自分達の価値観に合わせて選別する手段を持ってしまった。

技術的にできるのだから、やればいい。でも、その前にもう一度考える。決まった答えはないが考える。それが私たちが幸せになるたにできる唯一のことだと、栗原先生の講義を聴いて改めて思いました。

「するべきが故に、なし能う」この言葉忘れません。

写真は栗原先生から著書にいただいたサインです。

この事件で思い出した本があります。横塚晃一著「母よ、殺すな」渡辺淳一著「神々の夕映え」の2冊です。

「母よ、殺すな」は、1970年に起こった母親による障害児殺しが社会問題となり「可哀そうな親を救え」という世論に、障害当事者であった横塚さんが「それでは殺される側の障害者に人権はないのか」と異議を唱えたノンフィクションです。

渡辺さんの「神々の夕映え」は医師であった渡辺さんの初期の作品で、医師である主人公は、治る見込みのない重度障害児の手術中、危険な手術を執拗に求めた母親の中に子供の死を願う気持ちがあったのではないかという疑念が頭から離れず、一瞬手が止まります。敢えてヒューマニズムを排した冷徹な視点で問題を突きつけた小説です。

この2冊に共通する、私たちは他者の生きる価値を決めることなどできるのかという問題は、今では医療の進歩により出生以前、胎児の段階で考えないとならない問題になっています。

3月の済生会新潟第二病院定例勉強会は、講師に新潟大学人文学部教授で哲学者の栗原隆先生を迎えて「私たちは生まれてくる子供に何を望むのか」というタイトルで、生殖医療における倫理を、着床前診断と出生前診断の詳細な解説と問題点を示しながら解説していただきました。

着床前診断とは、体外受精における着床前の受精卵の段階で、染色体や遺伝子に異常がないかどうか検査をすることをいい、主に流産を予防することが目的です。

出生前診断とは、胎児に先天性の病気、奇形、染色体異常がないかどうかを調べる検査の総称ですが、狭い意味では染色体異常による障害の有無を診断することをいい、まず、母親からの血液検査で異常の有無を確率で出し、確定診断は羊水検査で行います。

つまり、着床前診断とは妊娠前、出生前診断とは妊娠後という違いはありますが、人為的に命を選択する行為につながるかも知れないことは共通しています。

出生前診断をめぐっては2012年に新型出生前診断が確立されたこと、同時期にプロゴルファーの東尾理子さんが懐妊し、この検査を受けたことから、メディアでも大きく取り上げられ賛否両論の議論となりました。

2016年に発表された、ある病院グループのデータでは過去3年間に新型出生前診断を受けたのは3万615人。陽性と判定された人547人のうち417人の異常が確定し、94パーセントに当たる394人が人工妊娠中絶を選んだようです。

きっと417人の女性の中にはリミットまで悩み、泣いた人もいたことを思うと本当に切なくなります。どんな言葉をかけたらいいかわかりません。でも、貴女が悩み、泣いたと同じだけ、貴女の子は貴女に深く愛されていた、それは確かなこと。そろそろ自分を許してあげてほしいです。

人は与えられた生をただ生きるのであって、人は他者の生きる価値を決めるなどできるはずがありません。しかし、私たちは命を自分達の価値観に合わせて選別する手段を持ってしまった。

技術的にできるのだから、やればいい。でも、その前にもう一度考える。決まった答えはないが考える。それが私たちが幸せになるたにできる唯一のことだと、栗原先生の講義を聴いて改めて思いました。

「するべきが故に、なし能う」この言葉忘れません。

写真は栗原先生から著書にいただいたサインです。

2017年3月20日 月曜日

3月19日、日曜日の夕暮れ、新潟駅の階段でうっかりケータイを落として壊してしまい、修理に出そうとauショップに持ち込んだところ、修理より機種変更をすすめられ、7年間使ったことだし仕方ないかと京セラの製品を選びました。

外見や使い勝手はガラケーそのものですが4GのAndroid端末です。なのでLINEが使えます。無線LANにも対応しているのでデータ通信料はほとんどかからず、通話も1回5分までなら無料なのでランニングコストは年額2万円程度と見積もってます。本体価格は2万円を切るくらいでした。

大きなフォントも使えるし、特別不便はないはずだったのですが・・・。

モバイルSuicaはインストールできたのに、なぜかnanacoはできない。原因は機種対応していないでした。おサイフケータイ機能を持っていてOSが同じでも機種依存があるということのようです。

やっぱり、店員さんがすすめてくれたスマホがよかったのかなぁ(笑)

外見や使い勝手はガラケーそのものですが4GのAndroid端末です。なのでLINEが使えます。無線LANにも対応しているのでデータ通信料はほとんどかからず、通話も1回5分までなら無料なのでランニングコストは年額2万円程度と見積もってます。本体価格は2万円を切るくらいでした。

大きなフォントも使えるし、特別不便はないはずだったのですが・・・。

モバイルSuicaはインストールできたのに、なぜかnanacoはできない。原因は機種対応していないでした。おサイフケータイ機能を持っていてOSが同じでも機種依存があるということのようです。

やっぱり、店員さんがすすめてくれたスマホがよかったのかなぁ(笑)

2017年3月26日 日曜日

扶桑社刊、こだま著「夫のちんぽが入らない」を読みました。

本年1月に刊行されてからすでに11万部売れて、出版不況の中にあって異例であることから書店員さんの間では「おとちん現象」といわれているそうです。ラジオで新潮社出版部部長の中瀬ゆかりさんが絶賛していましたが、確かに何かの文学賞とまではいかなくても、本屋大賞にノミネートされるのは間違いないと思います。

ペンネームを「こだま」と名乗る著者は地方在住の40代女性。元教師で現在は主婦の彼女が、夫とのセックスも含めた夫婦関係を赤裸々に書いた私小説です。広告が打てないという異例のタイトルに目がテンになりますが、読み進めていくうち官能小説に間違われそうなセンセーショナルなタイトルには、それで読者を獲得しようという意図はなく、作品的にこれ以外はあり得なかったことが分かってきます。

「結婚すれば、ふつう、セックスする」「結婚すれば、ふつう、子供を産む」世間で「これが、幸せ」とされる家族の形に「入れない」。職場では児童や同僚の輪の中に「入れない」と悩む著者の姿から、押し付けの家族観や恋愛観、誰が決めたかわからない「ふつう」に縛られる息苦しさが伝わってきました。

子供の頃、ある事情から小学校を変わったほうがいいと女性のクラス担任に迫られました。周囲と少し違っているだけで「ふつう」でないとされ、なんで自分はこの場所にいてはいけないのかと泣いた記憶が、障害学という学問をやるモチベーションになっています。この作品を読んでいると、あの頃の気持ちが戻ってくるようで、著者との距離感がなくなりました。

今、私たちの社会は誰が決めたかわからない「ふつう」を押し付け、その枠に入ることのできない人々を排除しようとする空気が日に日に強くなっている感じがします。不寛容さがどんどん広がる中、こだまさんの言葉はアンチテーゼとして読者の心に響くのではないかと思いました。

本年1月に刊行されてからすでに11万部売れて、出版不況の中にあって異例であることから書店員さんの間では「おとちん現象」といわれているそうです。ラジオで新潮社出版部部長の中瀬ゆかりさんが絶賛していましたが、確かに何かの文学賞とまではいかなくても、本屋大賞にノミネートされるのは間違いないと思います。

ペンネームを「こだま」と名乗る著者は地方在住の40代女性。元教師で現在は主婦の彼女が、夫とのセックスも含めた夫婦関係を赤裸々に書いた私小説です。広告が打てないという異例のタイトルに目がテンになりますが、読み進めていくうち官能小説に間違われそうなセンセーショナルなタイトルには、それで読者を獲得しようという意図はなく、作品的にこれ以外はあり得なかったことが分かってきます。

「結婚すれば、ふつう、セックスする」「結婚すれば、ふつう、子供を産む」世間で「これが、幸せ」とされる家族の形に「入れない」。職場では児童や同僚の輪の中に「入れない」と悩む著者の姿から、押し付けの家族観や恋愛観、誰が決めたかわからない「ふつう」に縛られる息苦しさが伝わってきました。

子供の頃、ある事情から小学校を変わったほうがいいと女性のクラス担任に迫られました。周囲と少し違っているだけで「ふつう」でないとされ、なんで自分はこの場所にいてはいけないのかと泣いた記憶が、障害学という学問をやるモチベーションになっています。この作品を読んでいると、あの頃の気持ちが戻ってくるようで、著者との距離感がなくなりました。

今、私たちの社会は誰が決めたかわからない「ふつう」を押し付け、その枠に入ることのできない人々を排除しようとする空気が日に日に強くなっている感じがします。不寛容さがどんどん広がる中、こだまさんの言葉はアンチテーゼとして読者の心に響くのではないかと思いました。

2017年3月29日 水曜日

養老孟司、立花隆、佐藤優、爆笑問題、なぜか、好きな作家や学者、芸能人にはネコ好きが多いです。

昨年あたりから始まったネコブームはまだ続いているらしく、写真のように女性ファッション誌までがムック本を出しており、つい表紙の三毛猫にひかれて、コーヒーと共にコンビニのレジに置いてしまいました(笑)

柴咲コウさんなど、有名人の飼っているネコの紹介や、保護されたネコと飼いたい人を結びつけるNPOの紹介、ネコの習性や飼い方などのレクチャーといった内容で、面白かったのは、どんなネコと相性がいいか、心理テストで探るという企画で、私は「おっとりおおらか猫」と「人見知りデリケート猫」がおすすめという結果になりました。確かに、もう15年近くの付き合いになるネコのカイちゃんはおおらかな性格で怒ることがありません。

月夜の晩に、郵便ポストに向けて近所を歩いていると「ニャオ」。カイちゃんが塀の上から声をかけてきます。そんな関係が好きなんですが、ネコは家の外に出さないで飼うことがモラルになって、そうもいかなくなってきました。ちょっと寂しい気がします。

昨年あたりから始まったネコブームはまだ続いているらしく、写真のように女性ファッション誌までがムック本を出しており、つい表紙の三毛猫にひかれて、コーヒーと共にコンビニのレジに置いてしまいました(笑)

柴咲コウさんなど、有名人の飼っているネコの紹介や、保護されたネコと飼いたい人を結びつけるNPOの紹介、ネコの習性や飼い方などのレクチャーといった内容で、面白かったのは、どんなネコと相性がいいか、心理テストで探るという企画で、私は「おっとりおおらか猫」と「人見知りデリケート猫」がおすすめという結果になりました。確かに、もう15年近くの付き合いになるネコのカイちゃんはおおらかな性格で怒ることがありません。

月夜の晩に、郵便ポストに向けて近所を歩いていると「ニャオ」。カイちゃんが塀の上から声をかけてきます。そんな関係が好きなんですが、ネコは家の外に出さないで飼うことがモラルになって、そうもいかなくなってきました。ちょっと寂しい気がします。