日常のささいなことを綴った不定期更新の日記です

2026年1月5日 月曜日

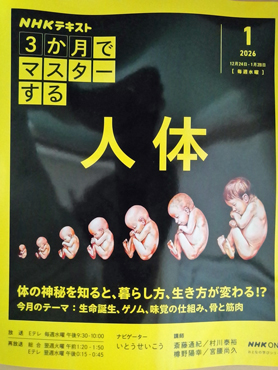

NHK-Eテレの、大人の学びシリーズ「3か月でマスターする」が、人体をテーマに2025年12月24日から新シリーズとしてスタートしました。

私たちは人類の進化の過程で何を受け継ぎ、今、この瞬間に体の中で何が起こっているのか?この先、どうすれば病気や怪我をせず、この命をまっとうできるのか?医療関係者でも意外と知らないことが多い、生命科学の対象としての人体を、最先端科学の知見から解説していく内容です。

「1つの受精卵から40兆個の細胞が作られる」「環境が遺伝子情報を変え、腎臓が寿命を決める」「体のSOSは皮膚から」「老いても動くために大事なのは背骨だった」など、健康を考える上で知っておくべき基礎知識が学べると思います。

テキスト(写真)は第1回から4回までをまとめたものが発売中です。

今後の放送予定

毎週(水)午後9:30

〈再放送〉毎週(火)[総合]午前1:20 ※初回2026年1月6日(火)は午前2:05

〈再放送〉毎週(水)[Eテレ]午後0:15 ※初回2026年1月7日(水)

第1回 12月24日(水)「生命誕生の神秘」

第2回 1月7日(水)「生命の設計図ゲノム」

第3回 1月14日(水)「おいしいを科学する」

第4回 1月21日(水)「動き続けられる体」

第5回 1月28日(水)「腎臓が寿命を決める」

第6回 2月4日(水)「腸内細菌との上手な共存」

第7回 2月25日(水)「感染症との闘い」

第8回 3月4日(水)「最大の臓器 皮膚」

第9回 3月11日(水)「眠りの本質を理解する」

第10回 3月18日(水)「痛みの正体を知る」

第11回 3月25日(水)「生まれか経験か」

第12回 4月1日(水)「未来の私たち」

私たちは人類の進化の過程で何を受け継ぎ、今、この瞬間に体の中で何が起こっているのか?この先、どうすれば病気や怪我をせず、この命をまっとうできるのか?医療関係者でも意外と知らないことが多い、生命科学の対象としての人体を、最先端科学の知見から解説していく内容です。

「1つの受精卵から40兆個の細胞が作られる」「環境が遺伝子情報を変え、腎臓が寿命を決める」「体のSOSは皮膚から」「老いても動くために大事なのは背骨だった」など、健康を考える上で知っておくべき基礎知識が学べると思います。

テキスト(写真)は第1回から4回までをまとめたものが発売中です。

今後の放送予定

毎週(水)午後9:30

〈再放送〉毎週(火)[総合]午前1:20 ※初回2026年1月6日(火)は午前2:05

〈再放送〉毎週(水)[Eテレ]午後0:15 ※初回2026年1月7日(水)

第1回 12月24日(水)「生命誕生の神秘」

第2回 1月7日(水)「生命の設計図ゲノム」

第3回 1月14日(水)「おいしいを科学する」

第4回 1月21日(水)「動き続けられる体」

第5回 1月28日(水)「腎臓が寿命を決める」

第6回 2月4日(水)「腸内細菌との上手な共存」

第7回 2月25日(水)「感染症との闘い」

第8回 3月4日(水)「最大の臓器 皮膚」

第9回 3月11日(水)「眠りの本質を理解する」

第10回 3月18日(水)「痛みの正体を知る」

第11回 3月25日(水)「生まれか経験か」

第12回 4月1日(水)「未来の私たち」