2023年10月、11月、12月分の日記です

2023年10月8日 日曜日

原田眞人監督作品「BADLADNS」を観ました。原作は黒川博行さんの小説「勁草」です。

原田監督の作品は2015年公開の「日本のいちばん長い日」2018年公開の「検察側の罪人」2022年公開の「ヘルドッグス」などを観ていますが、山口敬之レイプ事件や森友問題と、その背景としてある日本会議を想起させる描写があった「検察側の罪人」は、原田監督の持ち味であるリベラル感が正面に出ていたと感じました。

本作は、社会問題になって久しい「オレオレ詐欺」で生きる人間たちの物語です。生まれながらの貧困、あるいは一度貧困に陥ってしまうと、そこから抜け出ることが難しい現代社会の在り方が犯罪につながっていることが物語の背景として描かれており、犯罪者が主人公のピカレスクロマン的なストーリーでありながら原田色でまとまっている印象です。また、純愛物語という側面もあり、ラストは少し胸がジーンとしました。

物語の舞台は大阪市西成区。現在も横浜市の寿町と並ぶ生活保護世帯が非常に多く治安の悪い、日本最大のドヤ街です。

オレオレ詐欺グループは被害者のリストを作る「名簿屋」、電話をする「かけ子」、実際に金を受け取る「受け子」やATMから金を降ろす「出し子」、「ケツモチ」と呼ばれるヤクザなど多くの人間が動いており、主人公のネリは「受け子」をサポートする「三塁コーチ」をしています。

彼女はバー「BADLANDS」を拠点にしており、ここに詐欺グループで「番頭」のポジションを務める高城が現れ、今回の仕事(老婆から520万円ダマし取る)の打ち合わせをする場面から物語は始まります。

被害者の老婆が銀行から520万円を引き出したことを確認したネリは「受け子」で教授と呼ばれる男を連れ、老婆との待ち合わせ場所へ向かいます。しかし、待ち合わせ場所に銀行にいた人物が多くいることから、一般人を装う刑事であると判断し即座に計画を中止すると、高城に報告し、その場を去りました。

教授は西成区の高城が所有する安アパート「ふれあい荘」に住んでおり、ネリもヤサ(住居)として一室借りています。ネリはふれあい荘内の貧困者たちと仲が良く、中でも曼荼羅(マンダラ)と呼ばれる高城の元相棒で、今は慢性アルコール中毒で廃人同様の老人の面倒を熱心にみていました。

そんなネリのもとに、思いもかけず血のつながらない弟、ジョーが現れます。ジョーは刑務所から出所した後、各地で問題を起こしており、ネリとは数年ぶりの再会でした。

面倒なことになったと思いながらもジョーを見捨てられないネリは仕方なく高城に彼を紹介し、オレオレ詐欺の標的を絞る「下見」にジョーを同行させる許可を得ます。 ネリとジョーは富裕層の高齢者が多く住む地区へ向かうと、証券会社の社員を装って巧みに資産の状況や家庭環境を聞き出し、ターゲットとなり得る高齢者をリストアップします。

ジョーは老老介護に苦しむ高齢者にも的を絞る高城のやり口に嫌悪感をあらわにし、ネリに高城を襲い金を奪って逃げる計画を持ちかけます。この集団の恐ろしさを知っているネリは一笑に伏しますが・・・。

物語が進むにつれ、ネリとジョー、高城、マンダラ、の関係性と、ネリの現在につながる過酷な人生があきらかになります。

主人公のネリは、同じアパートに住む貧困者たちに対し暖かい態度で接し、マンダラを熱心に介護します。しかし、その一方で、相手がどのような事情のある人間であっても、組織がターゲットに選んだ人間に対しては容赦なく詐欺を実行します。

その行動からは、仕事や目的のためなら躊躇いなく「悪」の道に踏み込める冷酷さを感じ、温かくも恐ろしい人間であることが分かります。

対してジョーは、自身をサイコパスと言うように残酷さを持つ少年のような邪悪さがありますが、弱い人間を詐欺にかける高城の行為に嫌悪感をあらわにしたり、大金を目前にしても他者のために行動したりと人間味のある悪として描かれていました。

姉弟で正反対の悪として描かれるネリとジョーには、魅力的な悪の要素がありました。

2022年度、新潟県内の特殊詐欺発生状況(新潟県警発表)

件数:194件

被害額:52,459万円

原田監督の作品は2015年公開の「日本のいちばん長い日」2018年公開の「検察側の罪人」2022年公開の「ヘルドッグス」などを観ていますが、山口敬之レイプ事件や森友問題と、その背景としてある日本会議を想起させる描写があった「検察側の罪人」は、原田監督の持ち味であるリベラル感が正面に出ていたと感じました。

本作は、社会問題になって久しい「オレオレ詐欺」で生きる人間たちの物語です。生まれながらの貧困、あるいは一度貧困に陥ってしまうと、そこから抜け出ることが難しい現代社会の在り方が犯罪につながっていることが物語の背景として描かれており、犯罪者が主人公のピカレスクロマン的なストーリーでありながら原田色でまとまっている印象です。また、純愛物語という側面もあり、ラストは少し胸がジーンとしました。

物語の舞台は大阪市西成区。現在も横浜市の寿町と並ぶ生活保護世帯が非常に多く治安の悪い、日本最大のドヤ街です。

オレオレ詐欺グループは被害者のリストを作る「名簿屋」、電話をする「かけ子」、実際に金を受け取る「受け子」やATMから金を降ろす「出し子」、「ケツモチ」と呼ばれるヤクザなど多くの人間が動いており、主人公のネリは「受け子」をサポートする「三塁コーチ」をしています。

彼女はバー「BADLANDS」を拠点にしており、ここに詐欺グループで「番頭」のポジションを務める高城が現れ、今回の仕事(老婆から520万円ダマし取る)の打ち合わせをする場面から物語は始まります。

被害者の老婆が銀行から520万円を引き出したことを確認したネリは「受け子」で教授と呼ばれる男を連れ、老婆との待ち合わせ場所へ向かいます。しかし、待ち合わせ場所に銀行にいた人物が多くいることから、一般人を装う刑事であると判断し即座に計画を中止すると、高城に報告し、その場を去りました。

教授は西成区の高城が所有する安アパート「ふれあい荘」に住んでおり、ネリもヤサ(住居)として一室借りています。ネリはふれあい荘内の貧困者たちと仲が良く、中でも曼荼羅(マンダラ)と呼ばれる高城の元相棒で、今は慢性アルコール中毒で廃人同様の老人の面倒を熱心にみていました。

そんなネリのもとに、思いもかけず血のつながらない弟、ジョーが現れます。ジョーは刑務所から出所した後、各地で問題を起こしており、ネリとは数年ぶりの再会でした。

面倒なことになったと思いながらもジョーを見捨てられないネリは仕方なく高城に彼を紹介し、オレオレ詐欺の標的を絞る「下見」にジョーを同行させる許可を得ます。 ネリとジョーは富裕層の高齢者が多く住む地区へ向かうと、証券会社の社員を装って巧みに資産の状況や家庭環境を聞き出し、ターゲットとなり得る高齢者をリストアップします。

ジョーは老老介護に苦しむ高齢者にも的を絞る高城のやり口に嫌悪感をあらわにし、ネリに高城を襲い金を奪って逃げる計画を持ちかけます。この集団の恐ろしさを知っているネリは一笑に伏しますが・・・。

物語が進むにつれ、ネリとジョー、高城、マンダラ、の関係性と、ネリの現在につながる過酷な人生があきらかになります。

主人公のネリは、同じアパートに住む貧困者たちに対し暖かい態度で接し、マンダラを熱心に介護します。しかし、その一方で、相手がどのような事情のある人間であっても、組織がターゲットに選んだ人間に対しては容赦なく詐欺を実行します。

その行動からは、仕事や目的のためなら躊躇いなく「悪」の道に踏み込める冷酷さを感じ、温かくも恐ろしい人間であることが分かります。

対してジョーは、自身をサイコパスと言うように残酷さを持つ少年のような邪悪さがありますが、弱い人間を詐欺にかける高城の行為に嫌悪感をあらわにしたり、大金を目前にしても他者のために行動したりと人間味のある悪として描かれていました。

姉弟で正反対の悪として描かれるネリとジョーには、魅力的な悪の要素がありました。

2022年度、新潟県内の特殊詐欺発生状況(新潟県警発表)

件数:194件

被害額:52,459万円

2023年10月15日 日曜日

石井裕也監督作品「月」を観ました。原作は辺見庸(へんみ よう)さんが2017年に発表した小説「月」で、2016年7月26日に相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で、同施設に3年以上勤務した元職員が入所者19人を刺殺した事件を題材にしています。

本作は、事件を起こした犯人を裁くということではなく、犯人を生み出した社会的背景と人間生存の深淵に切り込んで、社会が語られたくない事実の内側を描いています。

下世話な物言いをすれば社会が、そして個人が「臭いものに蓋」をした、その現実をつまびらかにした衝撃的な作品です。

主人公の堂島洋子は、2011年に発生した東日本大震災を題材にした小説で文学賞を受賞した後、なぜか書けなくなった作家です。夫の昌平は無名のアニメーション作家で、二人は慎ましい暮らしを営んでいます。二人には子供がひとりいましたが先天性の病気で、生まれてから一度も言葉を発することなく、幼くして亡くなりました。以来、夫婦の間にはそのことに起因するわだかまりが消えずにいました。

洋子は重度知的障害者施設で働くことになり、昌平もマンションの管理人のバイトを始めますが、時を同じくして洋子は自分が妊娠していることを知ります。40才を過ぎての妊娠は胎児に異常が起こる確率が高いことを知っていた洋子は中絶するか否か悩みますが、昌平には相談できずにいました。

洋子が勤務する施設は深い森の奥にあり、職員の同僚には洋子よりもはるかに若い陽子や、サト君らがいました。また、洋子と生年月日が一緒の入所者「きーちゃん」と出会います。

彼女は刺激があると騒ぐからという理由で、窓をふさがれた光の届かない部屋で長期間の拘束の結果、ベッドに横たわったまま、話すこともできなくなったことを陽子から聞きます。そんな「きーちゃん」に、なぜか親しみを感じた洋子は親身になって介護しますが、この施設には職員による入所者への心ない扱いや暴言、暴力が日常的にあることを目の当たりにします。

このことに誰よりも憤っているのはサト君でした。彼の中で増幅する歪んだ正義感や使命感は、やがて怒りを伴う形で徐々に頭をもたげていきます。

そんなある夜、洋子と陽子、サト君が「きーちゃん」の部屋で一緒にいると、廊下の奥の部屋から大きな物音がしました。その部屋は洋子や陽子は立ち入ることを制限されている部屋でしたが確認のため引き戸を開けると、強烈な悪臭とともに懐中電灯が照らし出す先に見えたものは、クモがはいまわるホコリだらけの床に直接しかれた布団の上で、オムツを外し、大便にまみれて自慰行為をする男性入所者の姿でした。

サト君は洋子たちに「見ちゃだめだ!」と言いながら、自身は何かを決意したようでした・・・。

本作で一番印象に残ったのは物語後半に訪れるサト君と洋子が対話するシーンで、月明かりが差し込む施設の事務室で、鏡合わせとなった2人の本音と建前が交差します。洋子はサト君に話しかけていたつもりが、やがて洋子自身への対話に変わっていき、そして、洋子の言葉は観客に向けて迫ってくるようでした。「お前ならどうだ、障害児なんか生みたくないだろっ・・・!」私はうつむくしかありませんでした。

この作品を観終わった後、以前見た「障害者プロレス」の後味と似ていると感じました。一言でいえば「とても嫌な気持ち」でしょうか。

障害者団体が主催する「障害者プロレス」は、脳性小児麻痺で車椅子で生活しているような人と、筋肉隆々の若者がプロレスをするというもので、当然、障害者は悲鳴をあげながらコテンパンにやられるわけです。果たしてあの行為にどんな意図があったのか、本作を観て改めて考えました。

生物学者の池田清彦さんは「何かのために生きている生き物なんていない。ただ、生きているから生きている。それだけだよ」と説かれますが、私はこの言葉が大好きです。

本作は、事件を起こした犯人を裁くということではなく、犯人を生み出した社会的背景と人間生存の深淵に切り込んで、社会が語られたくない事実の内側を描いています。

下世話な物言いをすれば社会が、そして個人が「臭いものに蓋」をした、その現実をつまびらかにした衝撃的な作品です。

主人公の堂島洋子は、2011年に発生した東日本大震災を題材にした小説で文学賞を受賞した後、なぜか書けなくなった作家です。夫の昌平は無名のアニメーション作家で、二人は慎ましい暮らしを営んでいます。二人には子供がひとりいましたが先天性の病気で、生まれてから一度も言葉を発することなく、幼くして亡くなりました。以来、夫婦の間にはそのことに起因するわだかまりが消えずにいました。

洋子は重度知的障害者施設で働くことになり、昌平もマンションの管理人のバイトを始めますが、時を同じくして洋子は自分が妊娠していることを知ります。40才を過ぎての妊娠は胎児に異常が起こる確率が高いことを知っていた洋子は中絶するか否か悩みますが、昌平には相談できずにいました。

洋子が勤務する施設は深い森の奥にあり、職員の同僚には洋子よりもはるかに若い陽子や、サト君らがいました。また、洋子と生年月日が一緒の入所者「きーちゃん」と出会います。

彼女は刺激があると騒ぐからという理由で、窓をふさがれた光の届かない部屋で長期間の拘束の結果、ベッドに横たわったまま、話すこともできなくなったことを陽子から聞きます。そんな「きーちゃん」に、なぜか親しみを感じた洋子は親身になって介護しますが、この施設には職員による入所者への心ない扱いや暴言、暴力が日常的にあることを目の当たりにします。

このことに誰よりも憤っているのはサト君でした。彼の中で増幅する歪んだ正義感や使命感は、やがて怒りを伴う形で徐々に頭をもたげていきます。

そんなある夜、洋子と陽子、サト君が「きーちゃん」の部屋で一緒にいると、廊下の奥の部屋から大きな物音がしました。その部屋は洋子や陽子は立ち入ることを制限されている部屋でしたが確認のため引き戸を開けると、強烈な悪臭とともに懐中電灯が照らし出す先に見えたものは、クモがはいまわるホコリだらけの床に直接しかれた布団の上で、オムツを外し、大便にまみれて自慰行為をする男性入所者の姿でした。

サト君は洋子たちに「見ちゃだめだ!」と言いながら、自身は何かを決意したようでした・・・。

本作で一番印象に残ったのは物語後半に訪れるサト君と洋子が対話するシーンで、月明かりが差し込む施設の事務室で、鏡合わせとなった2人の本音と建前が交差します。洋子はサト君に話しかけていたつもりが、やがて洋子自身への対話に変わっていき、そして、洋子の言葉は観客に向けて迫ってくるようでした。「お前ならどうだ、障害児なんか生みたくないだろっ・・・!」私はうつむくしかありませんでした。

この作品を観終わった後、以前見た「障害者プロレス」の後味と似ていると感じました。一言でいえば「とても嫌な気持ち」でしょうか。

障害者団体が主催する「障害者プロレス」は、脳性小児麻痺で車椅子で生活しているような人と、筋肉隆々の若者がプロレスをするというもので、当然、障害者は悲鳴をあげながらコテンパンにやられるわけです。果たしてあの行為にどんな意図があったのか、本作を観て改めて考えました。

生物学者の池田清彦さんは「何かのために生きている生き物なんていない。ただ、生きているから生きている。それだけだよ」と説かれますが、私はこの言葉が大好きです。

2023年10月31日 水曜日

辛坊治郎著「日本を覆う8割の絶望と2割の希望 この国は歪んだニュースに溢れている2」を読みました。

月曜から木曜の午後、辛坊さんが独自の目線でニュース解説をするラジオ番組「辛坊治郎ズーム そこまで言うか」を私はポッドキャストで愛聴しています。

本書は、この番組で取り上げたニュースや、辛坊さんのメールマガジンの内容をさらに掘り下げて解説し、日本社会が抱える問題点を鋭く指摘した内容です。ニュース解説というと池上彰さんを連想される方も多いと思いますが、池上さんよりも、もう一歩踏み込んだニュースの裏側、真相に鋭く切り込み、社会の現実と向き合うことの大切さが伝わってきました。

第1章 日本を蝕む負の遺産

マイナンバー制度の根本的問題

まやかしの年金など

第2章 財布から見える社会の変化

急速に貧しくなる日本人

ネット詐欺と銀行口座など

第3章 日本や世界を訪ねて見えたこと

地方独自の政策が取れない理由

習近平がもつ二つの目標など

第4章 懲りないメディア

ジャニーズ性加害とマスコミの変節

コロナ5類移行後も残る治療拒否など

という構成で、日本のメディアは真実を伝える役割を果たしておらず、偏った民意形成に大きな影響を与えていると主張しています。また、政治家や社会全体がこの状況に左右され、間違った方向へ進む可能性を指摘しています。一方で、私たちが真実を追求し、歪んだ情報に翻弄されずに考える力を養うことで、この国は変えられると未来への希望も語っています。

今日も国会でマイナンバーカードの問題点を野党が追及しマイナ保険証は中止すべきと訴えていましたが、辛坊さんは、政府がこの制度を通じて国民のどんな情報を集めて何に使うのかを、国民が把握し管理する必要があると説きます。たしかに中国のように情報統制され、国民がランク付けされるようなディストピアにならないためには、今このことをしっかり議論すべきだと思います。

新型コロナワクチンに関しては、現在、政府はオミクロンXBB1.16株対応のワクチン接種を推奨していますが、泉大津市に代表されるように、このワクチンの接種を推奨しないという声明を出している自治体もあり、その背景には全国民が知らなければならないと思われるファクトがあるのに、なぜかメディアは取り上げません。興味がある方は泉大津市が市民向けに開いたシンポジウムの動画、市長さんのメッセージの動画などがYouTubeにアップされていますのでご覧ください。

民主主義の日本で、未来を決めるのは当然私たち自身ですが、歪んだマスコミ報道によって判断に足るまともな情報を入手できず、その結果、正しい未来の選択をできずにいるのかも知れません。

何が正しくて、なにが間違っているのか。マスコミを批判するだけでなく、私たちも情報リテラシーをつける努力をしないといけないと思います。

月曜から木曜の午後、辛坊さんが独自の目線でニュース解説をするラジオ番組「辛坊治郎ズーム そこまで言うか」を私はポッドキャストで愛聴しています。

本書は、この番組で取り上げたニュースや、辛坊さんのメールマガジンの内容をさらに掘り下げて解説し、日本社会が抱える問題点を鋭く指摘した内容です。ニュース解説というと池上彰さんを連想される方も多いと思いますが、池上さんよりも、もう一歩踏み込んだニュースの裏側、真相に鋭く切り込み、社会の現実と向き合うことの大切さが伝わってきました。

第1章 日本を蝕む負の遺産

マイナンバー制度の根本的問題

まやかしの年金など

第2章 財布から見える社会の変化

急速に貧しくなる日本人

ネット詐欺と銀行口座など

第3章 日本や世界を訪ねて見えたこと

地方独自の政策が取れない理由

習近平がもつ二つの目標など

第4章 懲りないメディア

ジャニーズ性加害とマスコミの変節

コロナ5類移行後も残る治療拒否など

という構成で、日本のメディアは真実を伝える役割を果たしておらず、偏った民意形成に大きな影響を与えていると主張しています。また、政治家や社会全体がこの状況に左右され、間違った方向へ進む可能性を指摘しています。一方で、私たちが真実を追求し、歪んだ情報に翻弄されずに考える力を養うことで、この国は変えられると未来への希望も語っています。

今日も国会でマイナンバーカードの問題点を野党が追及しマイナ保険証は中止すべきと訴えていましたが、辛坊さんは、政府がこの制度を通じて国民のどんな情報を集めて何に使うのかを、国民が把握し管理する必要があると説きます。たしかに中国のように情報統制され、国民がランク付けされるようなディストピアにならないためには、今このことをしっかり議論すべきだと思います。

新型コロナワクチンに関しては、現在、政府はオミクロンXBB1.16株対応のワクチン接種を推奨していますが、泉大津市に代表されるように、このワクチンの接種を推奨しないという声明を出している自治体もあり、その背景には全国民が知らなければならないと思われるファクトがあるのに、なぜかメディアは取り上げません。興味がある方は泉大津市が市民向けに開いたシンポジウムの動画、市長さんのメッセージの動画などがYouTubeにアップされていますのでご覧ください。

民主主義の日本で、未来を決めるのは当然私たち自身ですが、歪んだマスコミ報道によって判断に足るまともな情報を入手できず、その結果、正しい未来の選択をできずにいるのかも知れません。

何が正しくて、なにが間違っているのか。マスコミを批判するだけでなく、私たちも情報リテラシーをつける努力をしないといけないと思います。

2023年11月8日 水曜日

桐野夏生さんの短編小説集「もっと悪い妻」を読みました。

タイトルと表紙に目を奪われ、どんな強烈な「悪い妻」が出てくるのだろうと、怖いもの見たさで手に取りました。しかし、想像していたような猟奇的な怖さはなく、夫婦や家族のいろいろな男女の姿を切り取って、そこに潜む「男女の意識のずれ」を浮き彫りにすしたような短篇集でした。

1.「悪い妻」

そこそこ人気のあるインディーズロックバンドでボーカル担当の夫は、家庭ではまるで役に立たない。自分は小さな子供を抱えワンオペで頑張っているのに、ライヴのMCで「悪妻」とネタにされて怒る30代の妻。

2.「武蔵野線」

妻と離婚後、洋服リフォームの店で働く18才年下の女性を好きになった中年男性。なんとか彼女と親しくなりたいと店に通うが彼女の態度が冷たくなり、不安でたまらなくなる・・・。

3.「みなしご」

妻に先立たれ、犬と暮らす初老の男性。自身がオーナーのアパートの住人の女性と親しくなり、一緒に暮らすことを提案し、彼の願望は実現するが・・・。

4.「残念」

夫と結婚してしまったことを激しく後悔する40代の妻。

5.「オールドボーイズ」

夫が事故死して12年。充実した日々を送るなか、当時夫のことをどう思っていただろうかと振り返る40代の妻。

6.「もっと悪い妻」

夫公認のもと、5歳の娘を置いて恋人に会いにいく30代の妻。

の6作品が収録されています。「悪い妻」として描かれているのは「悪い妻」「残念」「オールドボーイズ」「もっと悪い妻」の4作品ですが、印象に残ったのは「武蔵野線」と「みなしご」です。

「武蔵野線」の主人公は18才年下女性に夢中になり、自分とのやりとりが彼女にとっても慰みのはずだと信じます。「みなしご」で妻を亡くした主人公は、アパートを出れば行くあてのない女性に一緒に暮らそうと誘いますが、彼女に自分以外に頼る誰かが存在するなんてかけらも想像せず、二人で幸せになる未来だけが見えています。いづれも孤独という感情を持て余す男性たちが描かれており、意表をつく結末に一瞬顔がひきつり、その後苦笑いが込み上げてきました。

女性のしたたかさを思い知りました(笑)

タイトルと表紙に目を奪われ、どんな強烈な「悪い妻」が出てくるのだろうと、怖いもの見たさで手に取りました。しかし、想像していたような猟奇的な怖さはなく、夫婦や家族のいろいろな男女の姿を切り取って、そこに潜む「男女の意識のずれ」を浮き彫りにすしたような短篇集でした。

1.「悪い妻」

そこそこ人気のあるインディーズロックバンドでボーカル担当の夫は、家庭ではまるで役に立たない。自分は小さな子供を抱えワンオペで頑張っているのに、ライヴのMCで「悪妻」とネタにされて怒る30代の妻。

2.「武蔵野線」

妻と離婚後、洋服リフォームの店で働く18才年下の女性を好きになった中年男性。なんとか彼女と親しくなりたいと店に通うが彼女の態度が冷たくなり、不安でたまらなくなる・・・。

3.「みなしご」

妻に先立たれ、犬と暮らす初老の男性。自身がオーナーのアパートの住人の女性と親しくなり、一緒に暮らすことを提案し、彼の願望は実現するが・・・。

4.「残念」

夫と結婚してしまったことを激しく後悔する40代の妻。

5.「オールドボーイズ」

夫が事故死して12年。充実した日々を送るなか、当時夫のことをどう思っていただろうかと振り返る40代の妻。

6.「もっと悪い妻」

夫公認のもと、5歳の娘を置いて恋人に会いにいく30代の妻。

の6作品が収録されています。「悪い妻」として描かれているのは「悪い妻」「残念」「オールドボーイズ」「もっと悪い妻」の4作品ですが、印象に残ったのは「武蔵野線」と「みなしご」です。

「武蔵野線」の主人公は18才年下女性に夢中になり、自分とのやりとりが彼女にとっても慰みのはずだと信じます。「みなしご」で妻を亡くした主人公は、アパートを出れば行くあてのない女性に一緒に暮らそうと誘いますが、彼女に自分以外に頼る誰かが存在するなんてかけらも想像せず、二人で幸せになる未来だけが見えています。いづれも孤独という感情を持て余す男性たちが描かれており、意表をつく結末に一瞬顔がひきつり、その後苦笑いが込み上げてきました。

女性のしたたかさを思い知りました(笑)

2023年11月11日 土曜日

朝、診療室の玄関を掃除していると、いい香りがしました。まさかと思ったら玄関わきの花壇に植えてある沈丁花が咲いていました。ビックリです。恐らく10月後半にかなり寒い日があって、11月に入り例年より暖かい日があったので春がきたとカン違いして咲いたのではないかと思います。こんなこと開業以来初めてです。

2023年11月12日 日曜日

岸善幸監督作品「正欲」を観ました。原作は朝井リョウさんの同名小説です。

先般、三重県桑名市の温泉施設の女性用浴場に侵入したとして、43歳の男が逮捕される事件がありました。警察の調べに対し男は容疑を認めているものの「心は女なのになぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できません」と主張しているといいます。

日本においても生物学的な性別とは関係なく、その人が自認する性を社会的な性別としてもよいという裁判所の判例が下りましたが、この背景としてLGBTQの人たちの人権も守られるべきであるという先進国を中心としたリベラルな考え方の影響があるのは間違いないでしょう。しかし、これに対して女性団体などからは抗議の声が上がっています。

桑名市の事件は多様性を認めるということの難しさが浮き彫りになった感じがします。

本作は、一般的ではない性欲(性癖)を持ったがゆえに社会との折り合いがつかず悩む人びとの群像劇で、多様性を認めるとはどういうことか問いかけてくる作品でした。登場人物を紹介すると、

寺井啓喜

横浜検察庁に務める検察官。横浜市内に一戸建てマイホームを持ち、妻と子と暮らす。小学校不登校の息子が世間から断絶されてしまうことを恐れている。常に自分は正しいと思っており、妻や息子と意見が食い違うことを悩んでいる。

桐生夏月

九州のショッピングモールにある寝具売り場で働いている。家族は父と母で実家暮らし。早く結婚して孫の顔を見せてほしいという母親をウザく感じている。特殊な性癖を持つことを隠して生きており、世間とはできるだけ関わりたくないと思っている。唯一、同じ性癖のある高校時代の同級生、佳道にだけは心を開いている。

佐々木佳道

夏月の高校時代の同級生。ふたりは誰にも言えない秘密を共有している。親の都合で横浜に引っ越したが、両親の事故死をきっかけに九州に戻ってきた。

諸橋大也

ダンスサークルに所属する大学生で、大学の準ミスターに選ばれるほどのルックス。華やかな場所にいるにも関わらず、なぜか人との交流を避け、心を誰にも開かずに日々を過ごしている。

神戸八重子

大也と同じ大学の学生。異性恐怖症があり通学中や講義中も、男性と目を合わさぬよう、触れることがないようにやり過ごしている。学祭実行委員として大也が所属するダンスサークルにイベント出演依頼をする。

寺井由美

寺井啓喜の妻。不登校になった息子の心情を理解しようとしない啓喜に対し、徐々に気持ちが離れていく。

矢田部陽平

小学校教師。SNSを通じて佳道、大也と秘密を共有するようになるが、佳道や大也とは違う小児性愛者。

「生き延びるために、手を組みませんか?」と夏月が佳道に提案し、ふたりで九州を出て横浜で婚姻届けを出し、結婚生活というよりは「共同生活」を始めるところから物語は動き始め、登場人物の人生が交差していきます。寺井の息子が開設したYouTubeチャンネルのコメントから佳道は大也と知り合い、やがて矢田部とも知り合いますが、3人で会ったOFF会の動画が元で、佳道は警察に任意同行されてしまいます。そこで取り調べを担当したのが寺井でした・・・。

印象に残ったのは夏月の「私たちが抱えている欲望は、あっても良いものだと思いたいの」という台詞です。

私たちは多様性というリベラルで、ポジティブな言葉を使うことだけに満足し、実は思考停止しているのではないか。多様性を尊重していると言いながらも、尊重するのは自分が知っている、理解できる領域についてだけで、それ以外のことは切り捨てているのではないか。世の中に無自覚に張りめぐらせる「正しさ」の網目に真正面から問いかける作品でした。

先般、三重県桑名市の温泉施設の女性用浴場に侵入したとして、43歳の男が逮捕される事件がありました。警察の調べに対し男は容疑を認めているものの「心は女なのになぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できません」と主張しているといいます。

日本においても生物学的な性別とは関係なく、その人が自認する性を社会的な性別としてもよいという裁判所の判例が下りましたが、この背景としてLGBTQの人たちの人権も守られるべきであるという先進国を中心としたリベラルな考え方の影響があるのは間違いないでしょう。しかし、これに対して女性団体などからは抗議の声が上がっています。

桑名市の事件は多様性を認めるということの難しさが浮き彫りになった感じがします。

本作は、一般的ではない性欲(性癖)を持ったがゆえに社会との折り合いがつかず悩む人びとの群像劇で、多様性を認めるとはどういうことか問いかけてくる作品でした。登場人物を紹介すると、

寺井啓喜

横浜検察庁に務める検察官。横浜市内に一戸建てマイホームを持ち、妻と子と暮らす。小学校不登校の息子が世間から断絶されてしまうことを恐れている。常に自分は正しいと思っており、妻や息子と意見が食い違うことを悩んでいる。

桐生夏月

九州のショッピングモールにある寝具売り場で働いている。家族は父と母で実家暮らし。早く結婚して孫の顔を見せてほしいという母親をウザく感じている。特殊な性癖を持つことを隠して生きており、世間とはできるだけ関わりたくないと思っている。唯一、同じ性癖のある高校時代の同級生、佳道にだけは心を開いている。

佐々木佳道

夏月の高校時代の同級生。ふたりは誰にも言えない秘密を共有している。親の都合で横浜に引っ越したが、両親の事故死をきっかけに九州に戻ってきた。

諸橋大也

ダンスサークルに所属する大学生で、大学の準ミスターに選ばれるほどのルックス。華やかな場所にいるにも関わらず、なぜか人との交流を避け、心を誰にも開かずに日々を過ごしている。

神戸八重子

大也と同じ大学の学生。異性恐怖症があり通学中や講義中も、男性と目を合わさぬよう、触れることがないようにやり過ごしている。学祭実行委員として大也が所属するダンスサークルにイベント出演依頼をする。

寺井由美

寺井啓喜の妻。不登校になった息子の心情を理解しようとしない啓喜に対し、徐々に気持ちが離れていく。

矢田部陽平

小学校教師。SNSを通じて佳道、大也と秘密を共有するようになるが、佳道や大也とは違う小児性愛者。

「生き延びるために、手を組みませんか?」と夏月が佳道に提案し、ふたりで九州を出て横浜で婚姻届けを出し、結婚生活というよりは「共同生活」を始めるところから物語は動き始め、登場人物の人生が交差していきます。寺井の息子が開設したYouTubeチャンネルのコメントから佳道は大也と知り合い、やがて矢田部とも知り合いますが、3人で会ったOFF会の動画が元で、佳道は警察に任意同行されてしまいます。そこで取り調べを担当したのが寺井でした・・・。

印象に残ったのは夏月の「私たちが抱えている欲望は、あっても良いものだと思いたいの」という台詞です。

私たちは多様性というリベラルで、ポジティブな言葉を使うことだけに満足し、実は思考停止しているのではないか。多様性を尊重していると言いながらも、尊重するのは自分が知っている、理解できる領域についてだけで、それ以外のことは切り捨てているのではないか。世の中に無自覚に張りめぐらせる「正しさ」の網目に真正面から問いかける作品でした。

2023年11月26日 日曜日

北野武監督作品「首」を観ました。監督作としては6年ぶり19作目の作品になります。

日本史の授業で習ったというよりは、NHKの大河ドラマを通して知っている人も多いと思われる戦国時代のイベント「本能寺の変」を、北野監督の感性で捉えた戦国スペクタクルです。

大胆に歴史改変した物語になるのではと想像していましたが、意外にも主だった歴史的事件についてはそのままでした。北野監督の感性が加わるのは、そうした事件の背後にある武将たちや、その配下の人間関係に対してで、高潔で美しい明智光秀と狂った覇王のような織田信長を中心に、男たちの愛欲模様で物語は展開されていきます。

首というタイトルが示すとおり冒頭から斬首のシーンが描かれますが物語が進行するにつれ、体から切り落とされた首はどんどんと増えていき、最初はショッキングなシーンとして捉えていたのに、次第に斬首シーンに慣れてしまい、命というものが軽くなっていく感覚になります。このあたりに北野監督の現代を皮肉る視点があると思いました。

また、重厚なシーンの一方で、秀吉と弟の秀長、黒田官兵衛の3人による、トリオ漫才を思わせるやり取りは相当可笑しく、「抜け忍」の曽呂利新左衛門が秀吉に取り入ろうとするシーンや、くノ一のかしらが家康の寝床に招かれるシーンは、ほとんどコントでした。

そういうわけでこの作品最大の特徴はバイオレンスとコメディが同居していることだと思います。

刀や鉄砲を使わないだけで、人間の本質的な出世とか暗躍とか寝返りとか現代の政治の権力闘争も、戦国の昔からほとんど変わらず、人間というのは何百年たっても同じような事をやるものなのかも知れないと思いました。

日本史の授業で習ったというよりは、NHKの大河ドラマを通して知っている人も多いと思われる戦国時代のイベント「本能寺の変」を、北野監督の感性で捉えた戦国スペクタクルです。

大胆に歴史改変した物語になるのではと想像していましたが、意外にも主だった歴史的事件についてはそのままでした。北野監督の感性が加わるのは、そうした事件の背後にある武将たちや、その配下の人間関係に対してで、高潔で美しい明智光秀と狂った覇王のような織田信長を中心に、男たちの愛欲模様で物語は展開されていきます。

首というタイトルが示すとおり冒頭から斬首のシーンが描かれますが物語が進行するにつれ、体から切り落とされた首はどんどんと増えていき、最初はショッキングなシーンとして捉えていたのに、次第に斬首シーンに慣れてしまい、命というものが軽くなっていく感覚になります。このあたりに北野監督の現代を皮肉る視点があると思いました。

また、重厚なシーンの一方で、秀吉と弟の秀長、黒田官兵衛の3人による、トリオ漫才を思わせるやり取りは相当可笑しく、「抜け忍」の曽呂利新左衛門が秀吉に取り入ろうとするシーンや、くノ一のかしらが家康の寝床に招かれるシーンは、ほとんどコントでした。

そういうわけでこの作品最大の特徴はバイオレンスとコメディが同居していることだと思います。

刀や鉄砲を使わないだけで、人間の本質的な出世とか暗躍とか寝返りとか現代の政治の権力闘争も、戦国の昔からほとんど変わらず、人間というのは何百年たっても同じような事をやるものなのかも知れないと思いました。

2023年12月11日 月曜日

今年は、元YMOの坂本龍一さん、元シャネルズの桑野信義さん、エックスのHEATHさん、歌手のKANさんなど、大腸がんで亡くなられたり、SNSで大腸がんによる闘病生活を公表する芸能人が立て続けに話題になりました。みなさん私と同世代、大腸がんの罹患率が上がる年代で、他人ごとじゃないなと漠然と思っていたところに、11月初め、思わぬ症状(下血)がありました。

色から下部消化管からの出血である可能性が高いと考え、消化器内視鏡専門医の診察を受けたところ、年齢的にも内視鏡検査はするべきというアドバイスがあり、大腸内視鏡検査を受けることになりました。

実は診察時には出血も止まり痛みもなく、「痔ですね、お薬を出しておきましょう」くらいで終わらないかという期待と、医学的に考えれば大腸がんを否定することは必要で、そのためには検査は避けられないという考えが、行ったり来たりしていました。いわゆる正常性バイアスというやつです。これが原因で大腸がんは発見が遅れるケースが多いことも知っていたので、やはり医師の一言は大切だと改めて思いました。

大腸内視鏡検査は、検査時の痛みや不快感、腸管洗浄液(下剤)を内服する辛さでハードルが高い検査というイメージがありました。でも、実際に受けてみると腸管洗浄剤を2時間で2リットル飲むことは、それほど大変ではなかったし、医師の手技が上手かったのかも知れませんが、検査は鎮静剤を使わなくても痛みやお腹の張りは、ほとんど感じませんでした。

検査結果は3ミリの過形成ポリープが一つあっただけで、線種、がんは認められなかったということで、ホッとしました。

色から下部消化管からの出血である可能性が高いと考え、消化器内視鏡専門医の診察を受けたところ、年齢的にも内視鏡検査はするべきというアドバイスがあり、大腸内視鏡検査を受けることになりました。

実は診察時には出血も止まり痛みもなく、「痔ですね、お薬を出しておきましょう」くらいで終わらないかという期待と、医学的に考えれば大腸がんを否定することは必要で、そのためには検査は避けられないという考えが、行ったり来たりしていました。いわゆる正常性バイアスというやつです。これが原因で大腸がんは発見が遅れるケースが多いことも知っていたので、やはり医師の一言は大切だと改めて思いました。

大腸内視鏡検査は、検査時の痛みや不快感、腸管洗浄液(下剤)を内服する辛さでハードルが高い検査というイメージがありました。でも、実際に受けてみると腸管洗浄剤を2時間で2リットル飲むことは、それほど大変ではなかったし、医師の手技が上手かったのかも知れませんが、検査は鎮静剤を使わなくても痛みやお腹の張りは、ほとんど感じませんでした。

検査結果は3ミリの過形成ポリープが一つあっただけで、線種、がんは認められなかったということで、ホッとしました。

2023年12月23日 土曜日

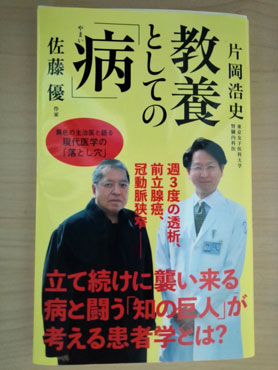

作家の佐藤優さんと、医師の片岡浩史さんの対談本「教養としての病」を読みました。

佐藤さんが慢性腎臓病(CKD)であることは知っていましたが人工透析となったこと、冠動脈狭窄でカテーテル治療を受けていたこと、前立腺がんで全摘手術を受けていたことは本書で初めて知りました。病気の経過をたどると、前立腺がんの手術をされたのが2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻の少し前で、元外務省主任分析官でロシア政治の専門家である佐藤さんのコメントがメディアに載らないのは何故かと思っていたのですが、合点がいきました。

本書は、佐藤さん自身と病気を手掛かりとしつつ、主治医である片岡浩史(腎臓内科医)さんと、日本の医療制度、医師と患者との関係、医学教育あるいは死生観などを縦横無尽に語りつくす内容です。

患者が主治医にインタビューするスタイルもユニークなのですが、片岡さんは医師になる前はJR西日本の車掌さんであったという経歴の持ち主で、この時の経験が日常診療においては「困った患者」の応対に生かされているという件は面白かったです。

目次を紹介すると、

はじめに病と私(佐藤優)

第1章 医師と患者の「共同体」をどう作るか

第2章 「生き方の基礎」を見つけた場所

第3章 今の「医学部ブーム」が危ない理由

病と戦う「異質なもの」との対峙(片岡浩史)

第4章 新自由主義は医療に何をもたらすのか

第5章 人はみな「死すべき存在」である

印象に残ったのは佐藤さん自身と慢性腎臓病を素材にした、医師と患者の関係性についての対話と、片岡さんの医師としての来歴、研究テーマにされている「属性に基づく医療(Attribute-Based Medicine)」とその必要性の解説です。

医師と患者の関係性では、いわゆるパタナーリズムを佐藤さんは肯定するスタンスであるところが意外でした。背景には行き過ぎた新自由主義に対する批判もあると思うのですが、医療はインフォームドコンセントを重視しているものの、きわめて専門的な事柄を患者が医師と同レベルで理解することが難しいのは当然だし、だとすれば医師のアドバイスをそのまま受け入れる方が結果うまくいくという佐藤さんの考え方も頷けます。対して、医師である片岡さんは、とことん患者さんに寄り添うスタイルで診療していると語っています。

患者は自分で考え判断するよりも、医師の言葉に従うだけの方が楽かも知れません。しかし、それが医者と患者の望ましい「共同体」の姿かと問われれば、それは違うと思います。片岡さんは、医師と患者のコミニュケーションにおいて最初のボールを投げるのは医師からであるべきと語っています。医師と患者の「共同体」においては、まずこれがベースになり、キャッチボールをするうち医師に対する信頼度が増し「あの先生が言うのだから従うべきだ」と思えるのが理想だと思います。ただ、一人当たりの診察時間5分が限度の現状では難しいでしょう。

この問題については、過去数回にわたって紹介してきた呼吸器内科医の吉峰文俊さんが提唱された「健康ファイル」を活用することで、コミニュケーションの量と質を上げることはもとより、患者の医療リテラシーを高めることにつながると考えます。

以前、知己の医師に誘われて新潟大学医学部の生命倫理の講義で医学部4年生と討論するという企画を10年ほど続けましたが、本書はこれから実際の患者さんの前に出る医学生におすすめの一冊です。

佐藤さんが慢性腎臓病(CKD)であることは知っていましたが人工透析となったこと、冠動脈狭窄でカテーテル治療を受けていたこと、前立腺がんで全摘手術を受けていたことは本書で初めて知りました。病気の経過をたどると、前立腺がんの手術をされたのが2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻の少し前で、元外務省主任分析官でロシア政治の専門家である佐藤さんのコメントがメディアに載らないのは何故かと思っていたのですが、合点がいきました。

本書は、佐藤さん自身と病気を手掛かりとしつつ、主治医である片岡浩史(腎臓内科医)さんと、日本の医療制度、医師と患者との関係、医学教育あるいは死生観などを縦横無尽に語りつくす内容です。

患者が主治医にインタビューするスタイルもユニークなのですが、片岡さんは医師になる前はJR西日本の車掌さんであったという経歴の持ち主で、この時の経験が日常診療においては「困った患者」の応対に生かされているという件は面白かったです。

目次を紹介すると、

はじめに病と私(佐藤優)

第1章 医師と患者の「共同体」をどう作るか

第2章 「生き方の基礎」を見つけた場所

第3章 今の「医学部ブーム」が危ない理由

病と戦う「異質なもの」との対峙(片岡浩史)

第4章 新自由主義は医療に何をもたらすのか

第5章 人はみな「死すべき存在」である

印象に残ったのは佐藤さん自身と慢性腎臓病を素材にした、医師と患者の関係性についての対話と、片岡さんの医師としての来歴、研究テーマにされている「属性に基づく医療(Attribute-Based Medicine)」とその必要性の解説です。

医師と患者の関係性では、いわゆるパタナーリズムを佐藤さんは肯定するスタンスであるところが意外でした。背景には行き過ぎた新自由主義に対する批判もあると思うのですが、医療はインフォームドコンセントを重視しているものの、きわめて専門的な事柄を患者が医師と同レベルで理解することが難しいのは当然だし、だとすれば医師のアドバイスをそのまま受け入れる方が結果うまくいくという佐藤さんの考え方も頷けます。対して、医師である片岡さんは、とことん患者さんに寄り添うスタイルで診療していると語っています。

患者は自分で考え判断するよりも、医師の言葉に従うだけの方が楽かも知れません。しかし、それが医者と患者の望ましい「共同体」の姿かと問われれば、それは違うと思います。片岡さんは、医師と患者のコミニュケーションにおいて最初のボールを投げるのは医師からであるべきと語っています。医師と患者の「共同体」においては、まずこれがベースになり、キャッチボールをするうち医師に対する信頼度が増し「あの先生が言うのだから従うべきだ」と思えるのが理想だと思います。ただ、一人当たりの診察時間5分が限度の現状では難しいでしょう。

この問題については、過去数回にわたって紹介してきた呼吸器内科医の吉峰文俊さんが提唱された「健康ファイル」を活用することで、コミニュケーションの量と質を上げることはもとより、患者の医療リテラシーを高めることにつながると考えます。

以前、知己の医師に誘われて新潟大学医学部の生命倫理の講義で医学部4年生と討論するという企画を10年ほど続けましたが、本書はこれから実際の患者さんの前に出る医学生におすすめの一冊です。

2023年12月24日 日曜日

八鍬新之介(やくわ しんのすけ)監督作品「窓ぎわのトットちゃん」を観ました。原作は黒柳徹子さんが1981年に刊行した自伝的物語「窓ぎわのトットちゃん」です。この著書は世界35ヶ国で翻訳され、全世界累計発行部数2500万部を突破しているベストセラーです。

時代は昭和16年(1941年 太平洋戦争開戦の年)「トットちゃん」こと小学1年生の黒柳徹子さんが、東京都目黒区自由が丘に実在した、自由でユニークな小学校「トモエ学園」で過ごした5年間の日々の物語です。

大人(世間)の都合で窓ぎわに追いやられた子供たちの、まっすぐな目線で、教育、障害、差別そして戦争を描いています。作品冒頭にトットちゃんが「どうして、みんな、わたしを困った子って言うの」という言葉に小林先生がトットちゃんに返した「きみは、本当は、いい子なんだよ」という言葉が、トットちゃんが5年生になり青森に疎開する列車の中で、「いい子ね、あなたは本当にいい子」と、ぐずる弟?をあやすシーンにつながっていくのですが、このつながりを紡いでいく一つ一つのエピソードが、どれも心に迫って涙がポロポロこぼれました。

中でも、脊髄性小児まひ(ポリオ))の同級生、ヤスアキちゃんとのエピソードは泣けました。ヤスアキちゃんは今まで木登りやプールなど、体が不自由であることを理由にあきらめていたことを、トットちゃんとならできたことから、トットちゃんを心から信頼するようになります。ところが、腕相撲で、トットちゃんは麻痺のために踏ん張りが効かないヤスアキちゃんのことを思い、わざと負けたため、いつも穏やかなヤスアキちゃんが「ずるしないでよ!」と悲しそうな目で怒りをあらわにします。

それからしばらくたった雨の日、駅に向かう途中でトットちゃんとヤスアキちゃんは、余りの空腹をまぎらわすために、トモエ学園で習った「よくかんで食べよう」という内容の歌を歌っていたら、通りすがりの軍人に「そんな、いやしい歌を歌うな」と咎められます。そして軍人は食堂に入っていきました。

その後、お腹空いたと泣き出すトットちゃんをヤスアキちゃんが水たまりを踏みしめる音で音楽を奏でてトットちゃんを励まします。嫌味な軍人に対する憎しみではなく、音楽という楽しさで、悲しさを上書きすることをヤスアキちゃんが教えてくれたのです。しかし、ヤスアキちゃんは突然亡くなってしまいます・・・。

私を含め、この日の観客は昭和56年当時に原作を読んだであろう世代の人たちが多かったですが、原作を知らない世代にこそ観ていただきたい作品です。

時代は昭和16年(1941年 太平洋戦争開戦の年)「トットちゃん」こと小学1年生の黒柳徹子さんが、東京都目黒区自由が丘に実在した、自由でユニークな小学校「トモエ学園」で過ごした5年間の日々の物語です。

大人(世間)の都合で窓ぎわに追いやられた子供たちの、まっすぐな目線で、教育、障害、差別そして戦争を描いています。作品冒頭にトットちゃんが「どうして、みんな、わたしを困った子って言うの」という言葉に小林先生がトットちゃんに返した「きみは、本当は、いい子なんだよ」という言葉が、トットちゃんが5年生になり青森に疎開する列車の中で、「いい子ね、あなたは本当にいい子」と、ぐずる弟?をあやすシーンにつながっていくのですが、このつながりを紡いでいく一つ一つのエピソードが、どれも心に迫って涙がポロポロこぼれました。

中でも、脊髄性小児まひ(ポリオ))の同級生、ヤスアキちゃんとのエピソードは泣けました。ヤスアキちゃんは今まで木登りやプールなど、体が不自由であることを理由にあきらめていたことを、トットちゃんとならできたことから、トットちゃんを心から信頼するようになります。ところが、腕相撲で、トットちゃんは麻痺のために踏ん張りが効かないヤスアキちゃんのことを思い、わざと負けたため、いつも穏やかなヤスアキちゃんが「ずるしないでよ!」と悲しそうな目で怒りをあらわにします。

それからしばらくたった雨の日、駅に向かう途中でトットちゃんとヤスアキちゃんは、余りの空腹をまぎらわすために、トモエ学園で習った「よくかんで食べよう」という内容の歌を歌っていたら、通りすがりの軍人に「そんな、いやしい歌を歌うな」と咎められます。そして軍人は食堂に入っていきました。

その後、お腹空いたと泣き出すトットちゃんをヤスアキちゃんが水たまりを踏みしめる音で音楽を奏でてトットちゃんを励まします。嫌味な軍人に対する憎しみではなく、音楽という楽しさで、悲しさを上書きすることをヤスアキちゃんが教えてくれたのです。しかし、ヤスアキちゃんは突然亡くなってしまいます・・・。

私を含め、この日の観客は昭和56年当時に原作を読んだであろう世代の人たちが多かったですが、原作を知らない世代にこそ観ていただきたい作品です。