2024年10月、11月、12月分の日記です

2024年10月4日 金曜日

銀行から「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」なる調査用紙が届きました。

書類を読むと個々の銀行が顧客に対して行う調査という形ではあるけれども、取りまとめているのは金融庁で、複雑化、高度化するマネーロンダリング、テロ資金供与対策における防止措置の一環として、一般市民の口座情報を把握したいということのようです。

調査項目は住所、氏名、生年月日、事業の内容の確認、銀行取引の内容などですが、本人確認をする書類として運転免許証、運転履歴証明書、保険証のいづれかをコピーし、添付することとなっていました。

政府はマイナンバーカードを保険証として、運転免許証として使うことには不安があるという市民の声がある中、12月で紙の保険証を廃止する予定に変更はないとしているわけですが、今回の調査などは、マイナンバーカードを使えばネット上で完結できるわけです。しかもマイナンバーカードを本人確認としてさえ使用しないというのは、いったいなぜなのでしょうか?

書類を読むと個々の銀行が顧客に対して行う調査という形ではあるけれども、取りまとめているのは金融庁で、複雑化、高度化するマネーロンダリング、テロ資金供与対策における防止措置の一環として、一般市民の口座情報を把握したいということのようです。

調査項目は住所、氏名、生年月日、事業の内容の確認、銀行取引の内容などですが、本人確認をする書類として運転免許証、運転履歴証明書、保険証のいづれかをコピーし、添付することとなっていました。

政府はマイナンバーカードを保険証として、運転免許証として使うことには不安があるという市民の声がある中、12月で紙の保険証を廃止する予定に変更はないとしているわけですが、今回の調査などは、マイナンバーカードを使えばネット上で完結できるわけです。しかもマイナンバーカードを本人確認としてさえ使用しないというのは、いったいなぜなのでしょうか?

2024年10月15日 火曜日

国立がん研究センター編「がんはどうやって治すのか」を読みました。本書は2024年9月にこのコーナーで紹介した「がんはなぜできるのか」の続編に当たり、がんが発生するメカニズムを生物学的な視点で捉えた前作とは違い、臨床医の視点から治療にフォーカスした内容となっています。

第1章:臨床医が考える「がんとは何か」

第2章:どんな検査で何がわかるか

第3章:治療方針はどのように決まるか

第4章:手術でがんを取り除く

第5章:放射線でがんをたたく

第6章:薬でがんをたたく

第7章:がん免疫療法でがんを追い込む

第8章:一人ひとりに合わせたがんゲノム医療

という構成で、さまざまな「標準治療」についてかみ砕いて説明するほか、ゲノム医療といった最先端の治療や、セカンドオピニオンの求め方なども紹介した内容となっています。

がん治療における「標準治療」とは、現時点で科学的根拠がある最善の治療のことを指しますが、いまだに標準とは並のことだと誤解している人も多く、上や特上の治療があるはずだと、わらにもすがる思いで科学的根拠のない治療(効果はないと証明されている)に大金をつぎ込んでしまう人も多いようです。

2人に1人が「がん」にかかる時代、本書は患者さんが適切な治療を選択するためのガイドとして、また、腫瘍内科医の押川勝太郎さんが提唱する「がん防災」という意味で、一読しておけば自身や家族、友人ががんに罹患した時の心構えができるのではないかと思います。

第1章から第3では、臨床医ががんという病気をどのように捉えているのか、治療を受ける前の検査について、治療方針がどのように決められるのか、医者はどんな設計図を描いて治療を進めようとするか、がん治療の全体像が見えてきます。

第4章から第7章では、手術、放射線治療、薬物療法、免疫療法について、どのような仕組みでがんを治療していくのか、効果と副作用を含めて詳細に解説しています。第8章では遺伝子情報に基づいた最新のがんゲノム医療の現状と将来の展望が語られています。

本書で一番関心を惹かれたのはゲノム医療についてです。これまでは臓器別だったがんの治療が、限定的とはいえ遺伝子情報に基づき、患者さん一人ひとりに合った治療法を選べる個別化医療が現実のものとなったことはすごいことだと思います。このゲノム医療の関連技術は、がんの原因に迫る新たな発見や、これまでにない新しい治療薬の開発にもつながっていくはずです。

以上のように本書は、がん治療ガイドとして、がん治療における最新医療技術の解説がされているわけですが、医療の質を考える時、患者と医療者の関係性は治療の満足度(結果の如何に問わず)に反映され、医療技術と同じくらい重要であると言われています。(押川さんもよく言及されます)忙しそうな医師に検査や治療の不安を打ち明けていいのか、セカンドオピニオンを打診していいのか、仕事との折り合いについて相談していいのか。患者と医師のコミュニケーションは、なかなかうまくいかないこともあり、時にそれは不信感につながり、トンデモ本やインターネット上の怪しげな広告に飛びついて大金を失い、、最も大切な治療のタイミングを逃してしまう結果になるのは悲しいことです。

こういった事態を避けるためには、本書を読むなど患者もできる範囲で医療の言葉がわかるようになることも有効だと思いますが、ここで何度も紹介している呼吸器内科医の吉峰文俊さんが提唱された「健康ファイル」というツールを活用することを勧めます。

今、マイナンバーカードに保険証の機能を持たせ、お薬手帳がなくても医師は患者の履歴を確認できて便利だと言われています。しかし、大切なことは患者が自身の状態をわかっていることです。「健康ファイル」は紙ですから検査の結果や、投薬されている薬の効果と副作用をすぐ読むことができます。また、余白に「この薬でふらつきがでた」「前の薬より効いている」など簡単にメモしたり、医師に聞きたいことを書いて診察時に持参すれば診察時間が限られる医師と良い関係性をつくる助けになるはずです。(患者とのコミュニケーションは必要ないと考える医師の場合は無効)健康ファイルについてはCaseFileのコーナーをご覧下さい。

最近、森永卓郎さん、梅宮アンナさん、山田五郎さんなど、有名人ががん闘病を公開していますが、同じ病名であっても、がんという病気は個別性があり、同じ治療法が自分にとってベストとは限りません。自分の状態を一番把握し、最善の治療法をアドバイスしてくれる主治医の言葉に耳を傾けることが良い結果につながると思います。

がん防災マニュアル

がん情報サービス

第1章:臨床医が考える「がんとは何か」

第2章:どんな検査で何がわかるか

第3章:治療方針はどのように決まるか

第4章:手術でがんを取り除く

第5章:放射線でがんをたたく

第6章:薬でがんをたたく

第7章:がん免疫療法でがんを追い込む

第8章:一人ひとりに合わせたがんゲノム医療

という構成で、さまざまな「標準治療」についてかみ砕いて説明するほか、ゲノム医療といった最先端の治療や、セカンドオピニオンの求め方なども紹介した内容となっています。

がん治療における「標準治療」とは、現時点で科学的根拠がある最善の治療のことを指しますが、いまだに標準とは並のことだと誤解している人も多く、上や特上の治療があるはずだと、わらにもすがる思いで科学的根拠のない治療(効果はないと証明されている)に大金をつぎ込んでしまう人も多いようです。

2人に1人が「がん」にかかる時代、本書は患者さんが適切な治療を選択するためのガイドとして、また、腫瘍内科医の押川勝太郎さんが提唱する「がん防災」という意味で、一読しておけば自身や家族、友人ががんに罹患した時の心構えができるのではないかと思います。

第1章から第3では、臨床医ががんという病気をどのように捉えているのか、治療を受ける前の検査について、治療方針がどのように決められるのか、医者はどんな設計図を描いて治療を進めようとするか、がん治療の全体像が見えてきます。

第4章から第7章では、手術、放射線治療、薬物療法、免疫療法について、どのような仕組みでがんを治療していくのか、効果と副作用を含めて詳細に解説しています。第8章では遺伝子情報に基づいた最新のがんゲノム医療の現状と将来の展望が語られています。

本書で一番関心を惹かれたのはゲノム医療についてです。これまでは臓器別だったがんの治療が、限定的とはいえ遺伝子情報に基づき、患者さん一人ひとりに合った治療法を選べる個別化医療が現実のものとなったことはすごいことだと思います。このゲノム医療の関連技術は、がんの原因に迫る新たな発見や、これまでにない新しい治療薬の開発にもつながっていくはずです。

以上のように本書は、がん治療ガイドとして、がん治療における最新医療技術の解説がされているわけですが、医療の質を考える時、患者と医療者の関係性は治療の満足度(結果の如何に問わず)に反映され、医療技術と同じくらい重要であると言われています。(押川さんもよく言及されます)忙しそうな医師に検査や治療の不安を打ち明けていいのか、セカンドオピニオンを打診していいのか、仕事との折り合いについて相談していいのか。患者と医師のコミュニケーションは、なかなかうまくいかないこともあり、時にそれは不信感につながり、トンデモ本やインターネット上の怪しげな広告に飛びついて大金を失い、、最も大切な治療のタイミングを逃してしまう結果になるのは悲しいことです。

こういった事態を避けるためには、本書を読むなど患者もできる範囲で医療の言葉がわかるようになることも有効だと思いますが、ここで何度も紹介している呼吸器内科医の吉峰文俊さんが提唱された「健康ファイル」というツールを活用することを勧めます。

今、マイナンバーカードに保険証の機能を持たせ、お薬手帳がなくても医師は患者の履歴を確認できて便利だと言われています。しかし、大切なことは患者が自身の状態をわかっていることです。「健康ファイル」は紙ですから検査の結果や、投薬されている薬の効果と副作用をすぐ読むことができます。また、余白に「この薬でふらつきがでた」「前の薬より効いている」など簡単にメモしたり、医師に聞きたいことを書いて診察時に持参すれば診察時間が限られる医師と良い関係性をつくる助けになるはずです。(患者とのコミュニケーションは必要ないと考える医師の場合は無効)健康ファイルについてはCaseFileのコーナーをご覧下さい。

最近、森永卓郎さん、梅宮アンナさん、山田五郎さんなど、有名人ががん闘病を公開していますが、同じ病名であっても、がんという病気は個別性があり、同じ治療法が自分にとってベストとは限りません。自分の状態を一番把握し、最善の治療法をアドバイスしてくれる主治医の言葉に耳を傾けることが良い結果につながると思います。

がん防災マニュアル

がん情報サービス

2024年10月20日 日曜日

トッド・フィリップス監督作品「ジョーカー・フォリアドゥ」を観ました。

社会から背負わされた障害のため、生きにくさを抱えながら懸命に生きる主人公アーサー。ある夜、地下鉄で絡まれた相手を銃で撃ち殺してしまったことをきっかけに社会への反逆者となり、報われない市民の代弁者「ジョーカー」として祭り上げられる物語を描いた前作「ジョーカー」

続編である本作は、アーサーが収容された医療刑務所と、彼を裁く法廷が舞台。医療刑務所で知り合ったリーという謎めいた女性にアーサーは心惹かれますが、リーが惹かれたのは心優しいアーサーではなく、狂気のジョーカーでした。そして狂気はリーから市民へと、まるで感染するように拡散していきます。孤独で心優しかった男は悪のカリスマ、ジョーカーなのか。ただの人間、アーサーなのか。格差社会に渦巻く弱者の怨念が、社会を飲み込んでいくような物語でした。

フォリアドウとはフランス語で「二人狂い」を意味し、密接な関係にある2人が妄想のような症状を同時に発症する精神障害のことだそうです。

法廷劇だけでは地味な心情の変化や、妄想と現実が混然とするアーサーの心象風景を、ミュージカルのような歌とダンスで表現したシーンが印象に残りましたが、裁判もリーとの恋愛も予想外の展開で迎えるラストシーンは、なんだか虚しい気分になりました。

弱者は大切にされない社会が生み出したモンスターの心には、寂しさや、悲しさ、虚しさがいっぱいつまっている。このことに共感できる人が増えれば、もう少しマシな世の中になるのでは。そんなことを思いました。

社会から背負わされた障害のため、生きにくさを抱えながら懸命に生きる主人公アーサー。ある夜、地下鉄で絡まれた相手を銃で撃ち殺してしまったことをきっかけに社会への反逆者となり、報われない市民の代弁者「ジョーカー」として祭り上げられる物語を描いた前作「ジョーカー」

続編である本作は、アーサーが収容された医療刑務所と、彼を裁く法廷が舞台。医療刑務所で知り合ったリーという謎めいた女性にアーサーは心惹かれますが、リーが惹かれたのは心優しいアーサーではなく、狂気のジョーカーでした。そして狂気はリーから市民へと、まるで感染するように拡散していきます。孤独で心優しかった男は悪のカリスマ、ジョーカーなのか。ただの人間、アーサーなのか。格差社会に渦巻く弱者の怨念が、社会を飲み込んでいくような物語でした。

フォリアドウとはフランス語で「二人狂い」を意味し、密接な関係にある2人が妄想のような症状を同時に発症する精神障害のことだそうです。

法廷劇だけでは地味な心情の変化や、妄想と現実が混然とするアーサーの心象風景を、ミュージカルのような歌とダンスで表現したシーンが印象に残りましたが、裁判もリーとの恋愛も予想外の展開で迎えるラストシーンは、なんだか虚しい気分になりました。

弱者は大切にされない社会が生み出したモンスターの心には、寂しさや、悲しさ、虚しさがいっぱいつまっている。このことに共感できる人が増えれば、もう少しマシな世の中になるのでは。そんなことを思いました。

2024年10月31日 木曜日

沢村香苗さんの著書「老後ひとり難民」を読みました。

社会問題化している「一人暮らしの高齢者」が抱える問題をまとめたレポートです。初版が2024年7月30日、同年9月20日に第5刷発行のベストセラーとなっており、私を含め明日は我が身と不安に感じている人が、いかに多いか想像できます。

第1章:高齢者を支える制度は、何を見落としてきたのか。

第2章:公的制度からこぼれおちる「老後ひとり難民」たち。

第3章:「老後ひとり難民」が「死んだあと」に起きること。

第4章:民間サービスは「老後ひとり難民」問題を解決するのか。

第5章:「老後ひとり難民」リスクの高い人がすべきこと。

という構成で、頼れる人がおらず、厳しい現実と向き合わざるを得ない高齢者が直面するであろうトラブルと、それを回避する方法を考える内容になっています。

私は長岡市の介護認定審査委員、民生委員として活動した経験や、来院される患者様との関わりから、自身が単身高齢者となった時にどんな問題が起こるかに想いをめぐらせます。常々考えることは、身体精神機能が衰えないうちに、備えるべきことを完遂しなければならないということです。

では「備えるべきこと」とは何か。本書でも指摘されていますが、直面する問題の代表は入院や手術、介護施設に入る際に求められる身元保証。他にも、退院後の生活の再構築、さらに心身の機能が低下した場合のサービスや住む場所の見直し、そして終末期医療に関する意向や死後事務に関する意向の表明、果ては今住んでいる家屋の処分、墓終、仏壇終と多岐にわたります。

そこで、本書で一番参考になったのは「身元保証等高齢者サービス事業者」の現状と課題です。高齢になり要介護状態となった時のために「介護保険」がありますが、介護保険は「面倒をみてくれる家族がいる」ことを前提に制度設計されているので、単身高齢者にはそこに至るまでのサポートが必要です。しかし、現在、公的なサービスは存在しません。そこで民間の身元保証等高齢者サービス事業者の利用を考えることになります。身元保証等高齢者サービス事業の内訳は

・「身元保証サービス」

・「日常生活支援サービス」

・「死後事務サービス」

になりますが、国による制度化はされていません。つまり、既存の医療や福祉と違い、監督官庁による指導も監査もないので、事業者により費用体系やサービス、その質にも大きなバラツキがあり、各法律の壁も多く、利用者が想定しているように機能するかどうかは未知数だと著者は指摘します。

元週刊文春記者で現在はフリージャーナリストの甚野博則さんは、高齢者ビジネスを取材している中で、身元保証等高齢者サービスは今一番闇の深い業種だと指摘します。甚野さんが取材した事業所の中で「まともな商売」だと思えたところは一つもなかったそうです。国の規制がかからない今のうちに稼いでおこうという輩が、どんどん増え、同時にトラブルの件数も増えているのが実態のようです。

このあたりのことは沢村さんも、総務省が行った実態調査の結果、半分以上の事業者からは回答を得られなかったという事実を挙げています。

では「終の信託」を安心して結ぶには、どんな注意が必要か。沢村さんは成年後見人(任意後見)を含めた身元保証等高齢者サービスを、ひとつの会社に任せず、それぞれ分散して依頼することも選択肢として考えるべきだと指摘しますが、果たしてどうでしょうか?

2024年6月、国は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。これは事業者が守るべきことが列挙されています。これによって利用者は事業者を選ぶ時のチェックポイントがわかるというものです。しかし、あくまでもガイドラインで、遵守しないからといって罰則はありません。

一刻も早い法整備を望むところです。

社会問題化している「一人暮らしの高齢者」が抱える問題をまとめたレポートです。初版が2024年7月30日、同年9月20日に第5刷発行のベストセラーとなっており、私を含め明日は我が身と不安に感じている人が、いかに多いか想像できます。

第1章:高齢者を支える制度は、何を見落としてきたのか。

第2章:公的制度からこぼれおちる「老後ひとり難民」たち。

第3章:「老後ひとり難民」が「死んだあと」に起きること。

第4章:民間サービスは「老後ひとり難民」問題を解決するのか。

第5章:「老後ひとり難民」リスクの高い人がすべきこと。

という構成で、頼れる人がおらず、厳しい現実と向き合わざるを得ない高齢者が直面するであろうトラブルと、それを回避する方法を考える内容になっています。

私は長岡市の介護認定審査委員、民生委員として活動した経験や、来院される患者様との関わりから、自身が単身高齢者となった時にどんな問題が起こるかに想いをめぐらせます。常々考えることは、身体精神機能が衰えないうちに、備えるべきことを完遂しなければならないということです。

では「備えるべきこと」とは何か。本書でも指摘されていますが、直面する問題の代表は入院や手術、介護施設に入る際に求められる身元保証。他にも、退院後の生活の再構築、さらに心身の機能が低下した場合のサービスや住む場所の見直し、そして終末期医療に関する意向や死後事務に関する意向の表明、果ては今住んでいる家屋の処分、墓終、仏壇終と多岐にわたります。

そこで、本書で一番参考になったのは「身元保証等高齢者サービス事業者」の現状と課題です。高齢になり要介護状態となった時のために「介護保険」がありますが、介護保険は「面倒をみてくれる家族がいる」ことを前提に制度設計されているので、単身高齢者にはそこに至るまでのサポートが必要です。しかし、現在、公的なサービスは存在しません。そこで民間の身元保証等高齢者サービス事業者の利用を考えることになります。身元保証等高齢者サービス事業の内訳は

・「身元保証サービス」

・「日常生活支援サービス」

・「死後事務サービス」

になりますが、国による制度化はされていません。つまり、既存の医療や福祉と違い、監督官庁による指導も監査もないので、事業者により費用体系やサービス、その質にも大きなバラツキがあり、各法律の壁も多く、利用者が想定しているように機能するかどうかは未知数だと著者は指摘します。

元週刊文春記者で現在はフリージャーナリストの甚野博則さんは、高齢者ビジネスを取材している中で、身元保証等高齢者サービスは今一番闇の深い業種だと指摘します。甚野さんが取材した事業所の中で「まともな商売」だと思えたところは一つもなかったそうです。国の規制がかからない今のうちに稼いでおこうという輩が、どんどん増え、同時にトラブルの件数も増えているのが実態のようです。

このあたりのことは沢村さんも、総務省が行った実態調査の結果、半分以上の事業者からは回答を得られなかったという事実を挙げています。

では「終の信託」を安心して結ぶには、どんな注意が必要か。沢村さんは成年後見人(任意後見)を含めた身元保証等高齢者サービスを、ひとつの会社に任せず、それぞれ分散して依頼することも選択肢として考えるべきだと指摘しますが、果たしてどうでしょうか?

2024年6月、国は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。これは事業者が守るべきことが列挙されています。これによって利用者は事業者を選ぶ時のチェックポイントがわかるというものです。しかし、あくまでもガイドラインで、遵守しないからといって罰則はありません。

一刻も早い法整備を望むところです。

2024年11月21日 木曜日

田近亜蘭さんの著書「その医療情報は本当か」を読みました。

体の具合が悪い時、とりあえずスマホで検索してみるという行為は今や日常です。インターネットが普及する以前は「家庭の医学」のような分厚い本を調べるしかなかったものが、簡単に医療情報にアクセスできるようになったわけです。しかし、この便利さの一方で情報が不正確だったり、間違ったりしていることも頻繁にあります。さらに、意図的にニセ情報が流されていることもあり、ネット情報はもはや安易に信用できないのが現状でしょう。(特にSNSは)このことについては腫瘍内科医の押川勝太郎さんをはじめ、多くの現役医師が注意喚起をしています。本書は、

第1章:日本の新聞の医療情報は偏っている

第2章:五月病、HSP、カサンドラ症候群、自律神経失調症、それは病気なのか?

第3章:「うつ病の再発率60パーセント」は本当か

第4章:医療広告に「体験談」「回数無制限」「施術前後の写真」は禁止

第5章:健康食品やサプリメントの表示には法律規制あり

第6章:ギャンブラーの思い込み、確率、数字のトリックを見やぶる

第7章:医療のエビデンスには6つの「レベル」がある

第8章:確かな医療情報は「診療ガイドライン」にあり

第9章:「がん情報サービス」わかりやすい公式情報はここにある

第10章:ジャーナルに掲載の医学論文にアクセスする方法

第11章:医療情報の「見極めかた」と「誤りを信じ込む心理」

という構成で、進化するヘルスリテラシーと向き合い、本当ではない医療の定説や広告に惑わされないための注意点やコツ、また、ネット上の信頼できる情報源と、それらにアクセスして確かな情報を得る方法などが具体的に紹介されています。また、研究や治療の現場で用いられるエビデンス(科学的根拠)の分類(通常はレベル1から6までに分類されます)や診療ガイドライン(医師向けの診察の手引書。最近では患者向けのものもあります)とは何かなどについても解説されています。

疑わしい医療情報に接したとき、まず注意しなければならないのは、それが「悪意をもって報じられた可能性がある」のか、または「悪意なく報じられたものであっても、事実として間違っている可能性がある」のかを区別することだと著者は指摘します。

前者は、病気になったときの人間の心理の弱みをついて、意図的に症状や治療の効果などを誇張したり操作したりしているので、明らかにウソです。本書では第四章で論じている虚偽広告や誇大広告などがこれに該当します。

後者は悪意はなく、絶対に間違っているとまでは言いきれないものの、現時点では正確だとは言えない情報です。例えば、ある病気に対して一般的に行われていた治療法が、5年、10年を経て新しいエビデンスが蓄積され、当初ほどの有効性が認められなくなることはよくあることです。

最近、書店の健康本コーナーに、「これが最新〇〇障の治療法」とか「人生が変わる〇〇障手術」とか、センセーショナルなタイトルの本が並んでいます。多くの場合、著者は「開業医」で版元も有名な会社(例えば、幻冬舎など)であることが多いです。

一見すると、著者に原稿料や印税などが支払われる一般書であるように見えます。しかし、実のところ医学の専門家ではないゴーストライターが資料を基に原稿を書き、著者が出版社にお金を払って出版する広告本です。

あくまでも書籍であり医療広告ではないから、病気になった時の人間の心理の弱みをついて、意図的に症状や治療の効果などを誇張したり操作したりしていることにならないという論理は成立しますが、信頼に足る医療情報とは言えないのではないでしょうか。でも、多くの人は疑うことさえできないでしょう。

本書で一番印象に残ったのは、メディアでみかける「本当orウソ」「めちゃくちゃよく効くorまったく効かない」といった、白か黒かの二分法で表現される情報は、センセーショナルで目を引くけれども、多くの真実はその両極間の微妙な濃淡の中、極端ではないあたりに存在する。真実はさほど面白くないところにあるという指摘です。

本書でも紹介されている信頼できる医療情報サイト。

がん情報サービス

がん診療ガイドライン

Mindsガイドラインライブラリ

体の具合が悪い時、とりあえずスマホで検索してみるという行為は今や日常です。インターネットが普及する以前は「家庭の医学」のような分厚い本を調べるしかなかったものが、簡単に医療情報にアクセスできるようになったわけです。しかし、この便利さの一方で情報が不正確だったり、間違ったりしていることも頻繁にあります。さらに、意図的にニセ情報が流されていることもあり、ネット情報はもはや安易に信用できないのが現状でしょう。(特にSNSは)このことについては腫瘍内科医の押川勝太郎さんをはじめ、多くの現役医師が注意喚起をしています。本書は、

第1章:日本の新聞の医療情報は偏っている

第2章:五月病、HSP、カサンドラ症候群、自律神経失調症、それは病気なのか?

第3章:「うつ病の再発率60パーセント」は本当か

第4章:医療広告に「体験談」「回数無制限」「施術前後の写真」は禁止

第5章:健康食品やサプリメントの表示には法律規制あり

第6章:ギャンブラーの思い込み、確率、数字のトリックを見やぶる

第7章:医療のエビデンスには6つの「レベル」がある

第8章:確かな医療情報は「診療ガイドライン」にあり

第9章:「がん情報サービス」わかりやすい公式情報はここにある

第10章:ジャーナルに掲載の医学論文にアクセスする方法

第11章:医療情報の「見極めかた」と「誤りを信じ込む心理」

という構成で、進化するヘルスリテラシーと向き合い、本当ではない医療の定説や広告に惑わされないための注意点やコツ、また、ネット上の信頼できる情報源と、それらにアクセスして確かな情報を得る方法などが具体的に紹介されています。また、研究や治療の現場で用いられるエビデンス(科学的根拠)の分類(通常はレベル1から6までに分類されます)や診療ガイドライン(医師向けの診察の手引書。最近では患者向けのものもあります)とは何かなどについても解説されています。

疑わしい医療情報に接したとき、まず注意しなければならないのは、それが「悪意をもって報じられた可能性がある」のか、または「悪意なく報じられたものであっても、事実として間違っている可能性がある」のかを区別することだと著者は指摘します。

前者は、病気になったときの人間の心理の弱みをついて、意図的に症状や治療の効果などを誇張したり操作したりしているので、明らかにウソです。本書では第四章で論じている虚偽広告や誇大広告などがこれに該当します。

後者は悪意はなく、絶対に間違っているとまでは言いきれないものの、現時点では正確だとは言えない情報です。例えば、ある病気に対して一般的に行われていた治療法が、5年、10年を経て新しいエビデンスが蓄積され、当初ほどの有効性が認められなくなることはよくあることです。

最近、書店の健康本コーナーに、「これが最新〇〇障の治療法」とか「人生が変わる〇〇障手術」とか、センセーショナルなタイトルの本が並んでいます。多くの場合、著者は「開業医」で版元も有名な会社(例えば、幻冬舎など)であることが多いです。

一見すると、著者に原稿料や印税などが支払われる一般書であるように見えます。しかし、実のところ医学の専門家ではないゴーストライターが資料を基に原稿を書き、著者が出版社にお金を払って出版する広告本です。

あくまでも書籍であり医療広告ではないから、病気になった時の人間の心理の弱みをついて、意図的に症状や治療の効果などを誇張したり操作したりしていることにならないという論理は成立しますが、信頼に足る医療情報とは言えないのではないでしょうか。でも、多くの人は疑うことさえできないでしょう。

本書で一番印象に残ったのは、メディアでみかける「本当orウソ」「めちゃくちゃよく効くorまったく効かない」といった、白か黒かの二分法で表現される情報は、センセーショナルで目を引くけれども、多くの真実はその両極間の微妙な濃淡の中、極端ではないあたりに存在する。真実はさほど面白くないところにあるという指摘です。

本書でも紹介されている信頼できる医療情報サイト。

がん情報サービス

がん診療ガイドライン

Mindsガイドラインライブラリ

2024年11月23日 土曜日

2023年3月に公開された庵野秀明監督作品「シン・仮面ライダー」のBlu-rayを購入しました。

以前、このコーナーで紹介した、映画のスピンオフストーリーであるコミック「真の安らぎはこの世になく シン・仮面ライダーSHOCKERSIDE」は、現代が抱えている「幸福を望み、英知を捧げた結果、不幸になってしまう人類」のジレンマを描いています。映画はこのストーリーの続きを描いているわけですが、登場人物それぞれが抱えている苦悩を知った上で映画を観ると、主人公である本郷の「無駄な人生なんてないんだ」という台詞が心にせまってきます。

本作は、視覚障害者、聴覚障害者も楽しめるように日本語音声ガイド、日本語字幕が標準で装備されています。実は購入を決めたのは、このことを確認したかったからという理由もあります。

以前、このコーナーで紹介した、映画のスピンオフストーリーであるコミック「真の安らぎはこの世になく シン・仮面ライダーSHOCKERSIDE」は、現代が抱えている「幸福を望み、英知を捧げた結果、不幸になってしまう人類」のジレンマを描いています。映画はこのストーリーの続きを描いているわけですが、登場人物それぞれが抱えている苦悩を知った上で映画を観ると、主人公である本郷の「無駄な人生なんてないんだ」という台詞が心にせまってきます。

本作は、視覚障害者、聴覚障害者も楽しめるように日本語音声ガイド、日本語字幕が標準で装備されています。実は購入を決めたのは、このことを確認したかったからという理由もあります。

2024年11月30日 土曜日

「ルポ超高級老人ホーム」を読みました。著者は元文芸春秋の記者で現在はフリーライターの甚野博則さんです。

このコーナーでは「無縁社会」「孤独死」「老後破産」「下流老人」などをキーワードに、50代以降、様々な理由で生活に困窮し、頼る人も、頼るお金もない人々を追ったドキュメントを幾度となく紹介してきました。

今回紹介する「ルポ超高級老人ホーム」は、入居一時金が居室によっては4億円を超え、月額利用料も50万円を超えることも珍しくない有料老人ホームを徹底取材したルポルタージュです。

著者は全国の施設を訪ね歩き、正式に取材を申し込むだけでなく、身分を隠しての潜入取材や、実際に職員として働くといった体験など複数の角度から、これまで見えてこなかった超高級有料老人ホームの実態に迫っています。

広がり続ける格差社会で、恵まれた人と、そうではなかった人の人生の最終章にどんな違いがあるのか、特に抱えている悩みにどんな違いがあるのか、知りたいと思いました。

第1章:選ばれた者だけの「終の棲家」、超高級老人ホーム(サクラビア成城)

・入居一時金4億円超えの仰天価格

・高額な部屋ほど争奪戦に

・品格と資力は最低条件など

第2章:「入居者カースト」でマウンティングし合う高齢者たち(中銀ライフケア熱海)

・賃貸ではなく分譲型のシルバーマンション

・理事会メンバーは何様か

・健康マウンティングが始まるなど

第3章:「死に場所」さえステータス化する富裕層の執着(聖路加レジデンス・サンシティ銀座・エレガーノ西宮)

・施設スタッフと結婚した「やり手入居者」

・先立たれた者同士の純愛

・高級老人ホームをおすすめできない理由など

第4章:老人は二度死ぬ。悪徳施設への潜入取材(心理の丘 仮名)

・現役スタッフからの告発

・調味料はカビだらけ

・搾取される職員たちなど

第5章:桃源郷は夢のまた夢。「世俗」に還る人々(アンベレーナ百道)

・老人ホームに友人はいらない

・遺産目的の連れ去り事件

・超高級老人ホーム、その実態など

印象に残ったのは第2章の「中銀ライフケア」における入居者の人間模様です。この施設は賃貸ではなく分譲型であるのでマンションの管理組合があり、理事会があります。入居者は現役時代の社会的地位によるヒエラルキーがあり、そのトップに君臨するのが理事たちというわけです。驚いたのは入居者希望者には理事の面接があるという件で、介護サービスが受けられる施設であるにもかかわらず、入居時には資産があるのは当然として、健康で知性が高いことが入居条件だといいます。管理会社が提示する条件はは年齢(60才以上)だけなのですが事実上、理事会の意向も反映しているようです。

富裕層の高齢男性は、自身のアイデンティティを過去の職場の役職名においている人も多いようです。現役時代は取締役や教授と呼ばれ、老人ホームでは理事長と呼ばれることが心地いいのかも知れませんが、今、自身が置かれているのは、穏やかな老年期を過ごすための生活の場であるわけです。異なる施設である第3章の高級老人ホームをおすすめできない理由、第5章の老人ホームに友人はいらないという入居者の言葉も、背景にはこういった上下関係を作りたがる高齢者の存在があるようでした。

お金がないから、暑さ、寒さをがまんする。栄養不足になってしまう。本当に辛いことです。でも、贅沢な暮らしをしていても、誰とも心から笑い合うことがない日常も孤独で辛いのではないでしょうか。

総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われています。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる計算です(30万円×12×10+25万円×12×20)。

老後の経済問題はよく議論されますが、ほどよい距離感で笑いあえる関係を築くことのほうが、生活の豊かさを考える上では大切なのではないか。そう思いました。

このコーナーでは「無縁社会」「孤独死」「老後破産」「下流老人」などをキーワードに、50代以降、様々な理由で生活に困窮し、頼る人も、頼るお金もない人々を追ったドキュメントを幾度となく紹介してきました。

今回紹介する「ルポ超高級老人ホーム」は、入居一時金が居室によっては4億円を超え、月額利用料も50万円を超えることも珍しくない有料老人ホームを徹底取材したルポルタージュです。

著者は全国の施設を訪ね歩き、正式に取材を申し込むだけでなく、身分を隠しての潜入取材や、実際に職員として働くといった体験など複数の角度から、これまで見えてこなかった超高級有料老人ホームの実態に迫っています。

広がり続ける格差社会で、恵まれた人と、そうではなかった人の人生の最終章にどんな違いがあるのか、特に抱えている悩みにどんな違いがあるのか、知りたいと思いました。

第1章:選ばれた者だけの「終の棲家」、超高級老人ホーム(サクラビア成城)

・入居一時金4億円超えの仰天価格

・高額な部屋ほど争奪戦に

・品格と資力は最低条件など

第2章:「入居者カースト」でマウンティングし合う高齢者たち(中銀ライフケア熱海)

・賃貸ではなく分譲型のシルバーマンション

・理事会メンバーは何様か

・健康マウンティングが始まるなど

第3章:「死に場所」さえステータス化する富裕層の執着(聖路加レジデンス・サンシティ銀座・エレガーノ西宮)

・施設スタッフと結婚した「やり手入居者」

・先立たれた者同士の純愛

・高級老人ホームをおすすめできない理由など

第4章:老人は二度死ぬ。悪徳施設への潜入取材(心理の丘 仮名)

・現役スタッフからの告発

・調味料はカビだらけ

・搾取される職員たちなど

第5章:桃源郷は夢のまた夢。「世俗」に還る人々(アンベレーナ百道)

・老人ホームに友人はいらない

・遺産目的の連れ去り事件

・超高級老人ホーム、その実態など

印象に残ったのは第2章の「中銀ライフケア」における入居者の人間模様です。この施設は賃貸ではなく分譲型であるのでマンションの管理組合があり、理事会があります。入居者は現役時代の社会的地位によるヒエラルキーがあり、そのトップに君臨するのが理事たちというわけです。驚いたのは入居者希望者には理事の面接があるという件で、介護サービスが受けられる施設であるにもかかわらず、入居時には資産があるのは当然として、健康で知性が高いことが入居条件だといいます。管理会社が提示する条件はは年齢(60才以上)だけなのですが事実上、理事会の意向も反映しているようです。

富裕層の高齢男性は、自身のアイデンティティを過去の職場の役職名においている人も多いようです。現役時代は取締役や教授と呼ばれ、老人ホームでは理事長と呼ばれることが心地いいのかも知れませんが、今、自身が置かれているのは、穏やかな老年期を過ごすための生活の場であるわけです。異なる施設である第3章の高級老人ホームをおすすめできない理由、第5章の老人ホームに友人はいらないという入居者の言葉も、背景にはこういった上下関係を作りたがる高齢者の存在があるようでした。

お金がないから、暑さ、寒さをがまんする。栄養不足になってしまう。本当に辛いことです。でも、贅沢な暮らしをしていても、誰とも心から笑い合うことがない日常も孤独で辛いのではないでしょうか。

総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われています。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる計算です(30万円×12×10+25万円×12×20)。

老後の経済問題はよく議論されますが、ほどよい距離感で笑いあえる関係を築くことのほうが、生活の豊かさを考える上では大切なのではないか。そう思いました。

2024年12月1日 日曜日

上田慎一郎監督作品「アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師」を観ました。

上田監督といえば2022年7月公開の「カメラを止めるな!」が衝撃的でした。これまでの映画になかった斬新な手法で、製作費の安さに反比例する面白さを魅せつけたのは見事でした。それで今作も期待していましたが、面白かった!上田監督最高!その一言です。

とある街の税務署に勤務する熊沢二郎は、戸建ての家に女房と高校生の娘の三人暮らし。女房に忠実で真面目な中年男です。

ある日、熊沢は刑務所から出所したばかりの若い詐欺師、氷室が企てた巧妙な詐欺に引っかかり、軽自動車の購入代金80万円をだまし取られてしまいます。

親友の刑事の助けで氷室を突きとめた熊沢でしたが、シッポをつかまれて観念した氷室から「オジサンが追ってる地面師であり悪質な脱税者、タチバナを詐欺にかけ、脱税した10億円を徴収してあげる。だから見逃して」と持ちかけられます。

自分は公務員であり、なによりも家庭がある。犯罪に協力なんかできるわけがないと葛藤する熊沢でしたが、自身が抱える「ある復讐」のために氷室と手を組むことを決意します。氷室は昔からの知り合いである、どんな役にもなれる元役者、強靭な肉体の当たり屋、特殊な偽造のプロ、母と娘の闇金親子、それに公務員の熊沢を加え詐欺チーム(アングリースクワッド)を結成します。

タチバナから16億円を騙し取る方法を、所有者に成りすまして土地を売る地面師詐欺に設定し、綿密かつ大胆な計画を練り上げ、チームは壮大な税金徴収ミッションに挑みますが、その先には税務署長や警察までを買収しているタチバナと「裏」を読み合う壮絶な騙し合いバトルが待ち受けていました・・・。

本作は、伏線のはり方、その回収の仕方、泣かせどころ、ラストの大どんでん返し、そして最後に残る爽快感。どれをとっても最高のエンタメ作品です。

(*)本作は視覚障害者向けの日本語音声ガイド(UDCast)に対応しています。

UDCast

上田監督といえば2022年7月公開の「カメラを止めるな!」が衝撃的でした。これまでの映画になかった斬新な手法で、製作費の安さに反比例する面白さを魅せつけたのは見事でした。それで今作も期待していましたが、面白かった!上田監督最高!その一言です。

とある街の税務署に勤務する熊沢二郎は、戸建ての家に女房と高校生の娘の三人暮らし。女房に忠実で真面目な中年男です。

ある日、熊沢は刑務所から出所したばかりの若い詐欺師、氷室が企てた巧妙な詐欺に引っかかり、軽自動車の購入代金80万円をだまし取られてしまいます。

親友の刑事の助けで氷室を突きとめた熊沢でしたが、シッポをつかまれて観念した氷室から「オジサンが追ってる地面師であり悪質な脱税者、タチバナを詐欺にかけ、脱税した10億円を徴収してあげる。だから見逃して」と持ちかけられます。

自分は公務員であり、なによりも家庭がある。犯罪に協力なんかできるわけがないと葛藤する熊沢でしたが、自身が抱える「ある復讐」のために氷室と手を組むことを決意します。氷室は昔からの知り合いである、どんな役にもなれる元役者、強靭な肉体の当たり屋、特殊な偽造のプロ、母と娘の闇金親子、それに公務員の熊沢を加え詐欺チーム(アングリースクワッド)を結成します。

タチバナから16億円を騙し取る方法を、所有者に成りすまして土地を売る地面師詐欺に設定し、綿密かつ大胆な計画を練り上げ、チームは壮大な税金徴収ミッションに挑みますが、その先には税務署長や警察までを買収しているタチバナと「裏」を読み合う壮絶な騙し合いバトルが待ち受けていました・・・。

本作は、伏線のはり方、その回収の仕方、泣かせどころ、ラストの大どんでん返し、そして最後に残る爽快感。どれをとっても最高のエンタメ作品です。

(*)本作は視覚障害者向けの日本語音声ガイド(UDCast)に対応しています。

UDCast

2024年12月14日 土曜日

山口未桜さんの小説「禁忌の子」を読みました。本作は第34回鮎川哲也賞受賞作品です。山口さんは現役の消化器内科医(勤務医で専門はすい臓、肝臓)であり、母親であり、とてもきれいな女性です。

本作は生殖医療をテーマとしたミステリーで、リアルな医療現場の描写、登場人物それぞれの奥行きのあるドラマ、そして謎解きの面白さに魅了され、あっという間に読了していました。

主人公の武田は、兵庫県の総合病院に勤務する30代の救急医。数年前、同じ職場の看護師であった絵里香に一目ぼれをして結婚。一人っ子であった彼は他界した両親が残してくれた家で、妊婦となった絵里香と充実した暮らしをしています。

そんなある日、武田の勤務先に溺れて心肺停止となった男性が搬送されます。救急隊の報告から助かる見込みはないと思いながらも蘇生処置の準備をする武田でしたが、搬送されてきた患者を見て思わず息を飲みます。ストレッチャーに横たわる患者の顔は、まるで鏡に写る自分を見るようだし、体毛の生え方まで同じなのでした。武田は死体検案書を書き、キュウキュウ12と名づけられた遺体は、警察に引き取られ検死解剖されることになりました。

このあまりにも奇妙な出来事に疑問を抱いた武田は、中学のクラスメートで、同じ病院に勤務する消化器内科医の城崎(きのさき)に相談し、死体の身元と死因を調べ始めます。

調べを進めるうちに、武田は自分自身の出生に隠された秘密にたどり着きます。武田の母親は体外受精も行っていた生島病院に通っていたことが判明し、自分とあまりにも似すぎているキュウキュウ12との関係を探ります。しかし、事件は予想だにしない方向へ展開していきます。事件の鍵を握ると思われる生島病院の医師に面会しようとした矢先、その医師が密室で死亡しているのが発見されます。

武田、キュウキュウ12、生島病院の医師の関係性が明らかになるとき「禁忌」の意味がわかります・・・。

本作は主人公である武田と探偵役である城崎の男性目線で物語が進んでいくものの、複雑な事情を抱えた女性が多く登場するのが印象的でした。また、生きている人物だけではなく、亡くなっている人物のストーリーが根幹の部分に絡まってきて、読者にミステリー小説の枠を超えて、生命倫理について考えさせる重厚さもあったように思います。

本作は生殖医療をテーマとしたミステリーで、リアルな医療現場の描写、登場人物それぞれの奥行きのあるドラマ、そして謎解きの面白さに魅了され、あっという間に読了していました。

主人公の武田は、兵庫県の総合病院に勤務する30代の救急医。数年前、同じ職場の看護師であった絵里香に一目ぼれをして結婚。一人っ子であった彼は他界した両親が残してくれた家で、妊婦となった絵里香と充実した暮らしをしています。

そんなある日、武田の勤務先に溺れて心肺停止となった男性が搬送されます。救急隊の報告から助かる見込みはないと思いながらも蘇生処置の準備をする武田でしたが、搬送されてきた患者を見て思わず息を飲みます。ストレッチャーに横たわる患者の顔は、まるで鏡に写る自分を見るようだし、体毛の生え方まで同じなのでした。武田は死体検案書を書き、キュウキュウ12と名づけられた遺体は、警察に引き取られ検死解剖されることになりました。

このあまりにも奇妙な出来事に疑問を抱いた武田は、中学のクラスメートで、同じ病院に勤務する消化器内科医の城崎(きのさき)に相談し、死体の身元と死因を調べ始めます。

調べを進めるうちに、武田は自分自身の出生に隠された秘密にたどり着きます。武田の母親は体外受精も行っていた生島病院に通っていたことが判明し、自分とあまりにも似すぎているキュウキュウ12との関係を探ります。しかし、事件は予想だにしない方向へ展開していきます。事件の鍵を握ると思われる生島病院の医師に面会しようとした矢先、その医師が密室で死亡しているのが発見されます。

武田、キュウキュウ12、生島病院の医師の関係性が明らかになるとき「禁忌」の意味がわかります・・・。

本作は主人公である武田と探偵役である城崎の男性目線で物語が進んでいくものの、複雑な事情を抱えた女性が多く登場するのが印象的でした。また、生きている人物だけではなく、亡くなっている人物のストーリーが根幹の部分に絡まってきて、読者にミステリー小説の枠を超えて、生命倫理について考えさせる重厚さもあったように思います。

2024年12月21日 土曜日

プライベート用の血圧計を新調しました。オムロン製で型番はHEM-7281Tです。価格はヨドバシカメラで15,580円でした。この製品は、

・直近10分以内に測定した3回分の平均値を表示できる。

・朝、夜それぞれの週平均値を表示できる。

・バックライト付きの反転液晶画面で見やすい。(ロービジョンの方におすすめ)

・2人分のデータを管理できる。

・Bluetooth機能があり、無料配布されているOMRON connectアプリをスマホにインストールすることで、測定したデータをグラフで確認できる。

などの特徴がありますが、特におすすめな点は、3回分の平均値の表示と、朝、夜それぞれの週平均値が簡単にわかることです。残念なところはBluetooth機能があるのにパソコンでは使えないことです。私はスマホを使っていないので、今まで通りExcelで管理することになります。

血圧といば、2024年4月から高血圧の診断基準が、140/90mmHgから160/100mmHgに変わったということをSNSなどで知った方もいるかも知れませんが、これはウソです。高血圧の診断基準は変わっていません。

診察室:140/90mmHg

家 庭:135/85mmHg

この背景には、特定健診(メタボ健診)などで、初めて高血圧を指摘された人を対象とした、ただちに医療機関を受診するよう推奨した基準が、160/100mmHg以上になったことを誤解したことにあるようです。また、精神科医の和田秀樹さんや養老猛司さんなど、著名な医師が高血圧は治療しないほうがいいと主張されている週刊誌の記事などの影響もあったかも知れません。

多くのお医者さんは、診療ガイドラインの数値一辺倒ではなく、個々の患者さんの背景疾患や生活背景なども加味して、血圧の目標値やコントロールを患者さんと一緒に考え治療にあたっているはずです。なので、よい医療を受けたいと思うのであれば、自宅で朝と夜、血圧を測ったデータを主治医に見てもらって、判断をしてもらうのがいいと思います。

・直近10分以内に測定した3回分の平均値を表示できる。

・朝、夜それぞれの週平均値を表示できる。

・バックライト付きの反転液晶画面で見やすい。(ロービジョンの方におすすめ)

・2人分のデータを管理できる。

・Bluetooth機能があり、無料配布されているOMRON connectアプリをスマホにインストールすることで、測定したデータをグラフで確認できる。

などの特徴がありますが、特におすすめな点は、3回分の平均値の表示と、朝、夜それぞれの週平均値が簡単にわかることです。残念なところはBluetooth機能があるのにパソコンでは使えないことです。私はスマホを使っていないので、今まで通りExcelで管理することになります。

血圧といば、2024年4月から高血圧の診断基準が、140/90mmHgから160/100mmHgに変わったということをSNSなどで知った方もいるかも知れませんが、これはウソです。高血圧の診断基準は変わっていません。

診察室:140/90mmHg

家 庭:135/85mmHg

この背景には、特定健診(メタボ健診)などで、初めて高血圧を指摘された人を対象とした、ただちに医療機関を受診するよう推奨した基準が、160/100mmHg以上になったことを誤解したことにあるようです。また、精神科医の和田秀樹さんや養老猛司さんなど、著名な医師が高血圧は治療しないほうがいいと主張されている週刊誌の記事などの影響もあったかも知れません。

多くのお医者さんは、診療ガイドラインの数値一辺倒ではなく、個々の患者さんの背景疾患や生活背景なども加味して、血圧の目標値やコントロールを患者さんと一緒に考え治療にあたっているはずです。なので、よい医療を受けたいと思うのであれば、自宅で朝と夜、血圧を測ったデータを主治医に見てもらって、判断をしてもらうのがいいと思います。

2024年12月25日 水曜日

2023年に公開された庵野秀明監督作品「シン・仮面ライダー」と、スピンオフ企画のマンガ「真の安らぎはこの世になく」にハマって、とうとうプラモデルまで作ってしまいました。2024年7月にタミヤ模型の戦車を作りましたが、その時の工具や塗料など余っていたという理由もありますが、やはり、あこがれの対象だからです。

2024年12月30日 月曜日

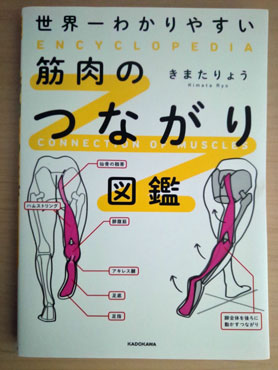

きまたりょうさんの著書「筋肉のつながり図鑑」を読みました。

本書は2009年にトーマスマイヤースが身体全体にわたる筋膜と筋筋膜のコネクション解剖学を提供したアナトミートレインの概要を、一般読者を対象に解説した内容です。なので、医療者向けではありませんが、専門書では理解しづらい筋肉どうしの連動や関係性、筋肉と体の動作の仕組みをイラストを使い、非常にわかりやすく説明している良書です。

アナトミートレインは、身体はファシア(筋膜を含む膜組織)を介して全身がつながっているという考え方で、今日では痛みや機能障害の治療と予防、運動におけるパフォーマンスの向上など、理学療法の分野では広く認知されています。

解剖の知識がなくても、普段行っているストレッチやエクササイズなどの際に本書のイラストを見ながら、「ここがつながっているから、この筋肉を意識した方がいいかな」「このつながりが硬いから腕が上げにくいのかな」などと考えながら行うと、頭で考えるより「あーそうか、こういうことか」と体で理解できると思います。

本書は2009年にトーマスマイヤースが身体全体にわたる筋膜と筋筋膜のコネクション解剖学を提供したアナトミートレインの概要を、一般読者を対象に解説した内容です。なので、医療者向けではありませんが、専門書では理解しづらい筋肉どうしの連動や関係性、筋肉と体の動作の仕組みをイラストを使い、非常にわかりやすく説明している良書です。

アナトミートレインは、身体はファシア(筋膜を含む膜組織)を介して全身がつながっているという考え方で、今日では痛みや機能障害の治療と予防、運動におけるパフォーマンスの向上など、理学療法の分野では広く認知されています。

解剖の知識がなくても、普段行っているストレッチやエクササイズなどの際に本書のイラストを見ながら、「ここがつながっているから、この筋肉を意識した方がいいかな」「このつながりが硬いから腕が上げにくいのかな」などと考えながら行うと、頭で考えるより「あーそうか、こういうことか」と体で理解できると思います。